Lo nuevo

La Catástrofe Ultravioleta y el infinito (parte III)

La Catástrofe Ultravioleta y el infinito (parte II)

La Catástrofe Ultravioleta y el infinito (parte I)

Calculo de la distancia a una supernova con la ley de Hubble

En la primera entrega dedicada a la estrella de Tammuz, el gigante Saturno, conocimos los aspectos básicos sobre este planeta exterior: su órbita, su tamaño y densidad, además de recorrer la historia de su conocimiento desde la Antigüedad hasta la segunda mitad del siglo XX –aunque hoy retornaremos en cierta medida al pasado cuando empecemos a conocer mejor sus anillos–. Terminamos hablando de la llegada de las primeras sondas al subsistema Saturniano a finales de los años 70: Pioneer primero, Voyager después.

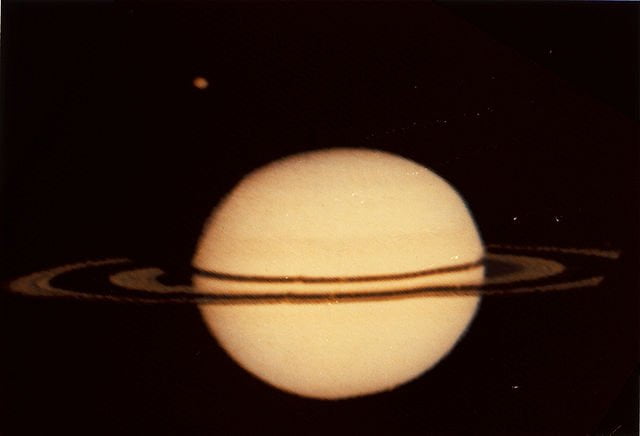

Fue entonces cuando nuestro conocimiento, prácticamente estancado durante un siglo y medio, avanzó una vez más a pasos agigantados. La primera sonda en llegar fue Pioneer 11, en septiembre de 1979; pasó a tan sólo 20 000 km de la cima de las nubes saturnianas y nos proporcionó las mejores imágenes del planeta hasta el momento. Claro, después de ver imágenes más recientes, la verdad es que resultan poco impresionantes, pero se trata de las primeras fotografías tomadas in situ del gigante anillado:

Aunque hablaremos de ella en su momento, en la foto puedes ver, arriba a la izquierda, la luna Titán, cuya importancia es tan grande que tendrá su propio artículo. El caso es que la Pioneer pudo al menos confirmar, como dijimos en la primera parte de este artículo, la presencia del campo magnético saturniano, y obtuvo imágenes de la atmósfera y los anillos que nos fueron revelando poco a poco los detalles de Saturno. Esos detalles, en general, no eran sorprendentes: al comprender Júpiter es fácil comprender Saturno. Hablaremos de algunos de los datos revelados por la Pioneer al hacerlo de los anillos y las lunas del gigante.

Tras la Pioneer 11 visitaron Saturno las dos Voyager, una en 1980 y la otra un año más tarde. Las Voyager tenían mejores cámaras y nos proporcionaron imágenes más detalladas (y, en este caso sí, una sorpresa de la que hablaremos en un momento). Pudimos por fin ver las bandas de nubes en la atmósfera de Saturno, que eran realmente parecidas a las de Júpiter. De hecho, pensamos que el comportamiento de la atmósfera saturniana es realmente parecido a la de la joviana, y su composición interna también lo es: no voy a repetir aquí todo lo que dijimos al hablar de Marduk (gases cada vez más densos, núcleo rocoso, hidrógeno metálico, etc.) porque es prácticamente igual, sino que me detendré en las diferencias entre ambos. Recuerda además que conocemos la atmósfera de Júpiter muchísimo mejor que la de Saturno, ya que nos hemos sumergido en la del primero pero no en la del segundo.

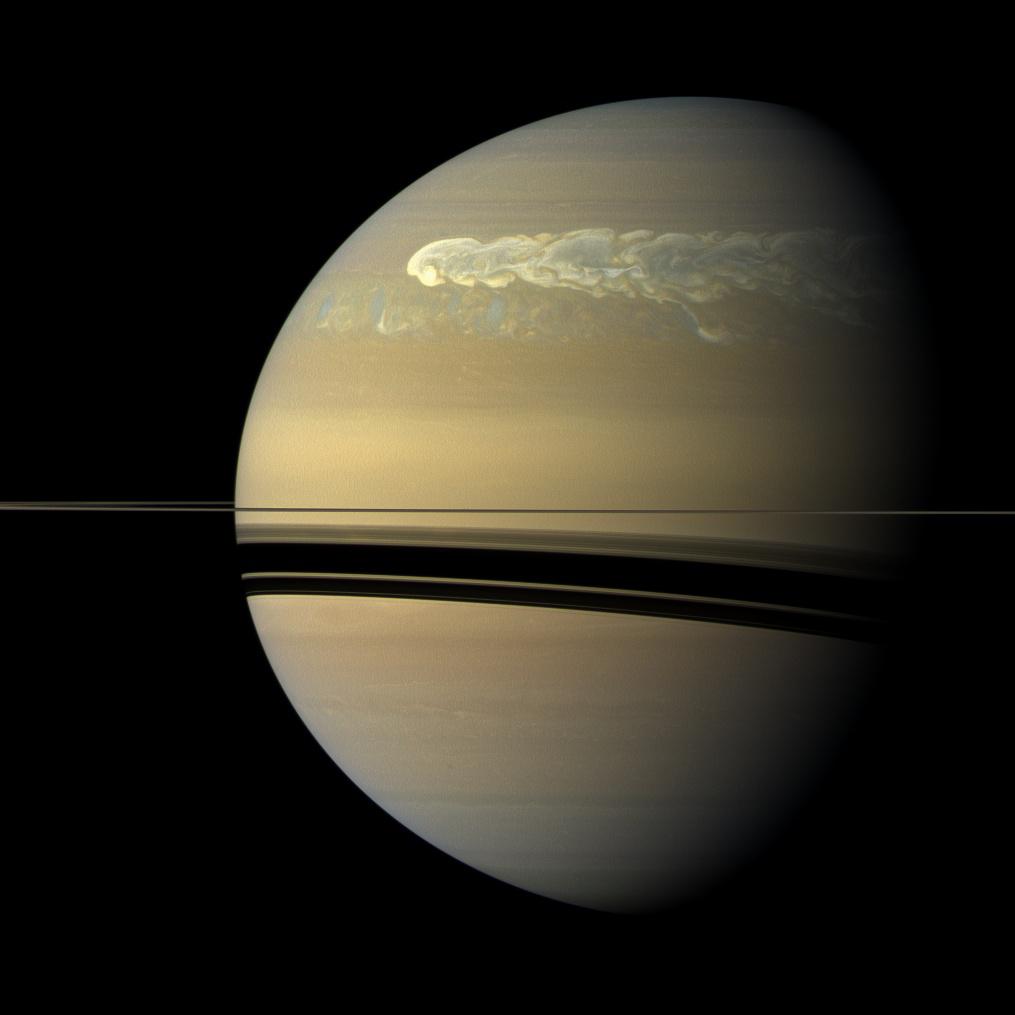

Las Voyager comprobaron que al menos en un aspecto Saturno superaba a su rival Júpiter: ya dijimos al hablar del monstruo que los vientos en su atmósfera eran increíblemente fuertes. Sin embargo, en Saturno la cosa es aún más violenta: las Voyager midieron ráfagas de unos 1800 km/h, bastante más rápido que la velocidad del sonido al nivel del mar en la Tierra. Las tormentas no alcanzan la majestuosidad de las de Júpiter, desde luego, pero insisto en la belleza más delicada de Saturno comparada con la del Leviatán Júpiter.

A lo largo de los años, las Voyager y las sondas posteriores, además del Hubble, han observado la aparición y desaparición de tormentas menos gigantescas que las de Júpiter pero de una belleza extraordinaria:

Las dos Voyager nos proporcionaron mucha más información sobre la atmósfera de Saturno. Por ejemplo, conocimos entonces que la concentración de helio en las capas altas de la atmósfera saturniana era del 7%, bastante menos que en las mismas regiones de la atmósfera joviana, lo cual parece indicar una mayor rapidez en el hundimiento del helio en la atmósfera de Saturno.

También nos permitieron conocer la duración de un día saturniano. Como dijimos en la primera parte del artículo, cada parte de la atmósfera de Saturno tiene un período de rotación diferente alrededor del eje, puesto que se trata de un planeta en su mayor parte fluido. ¿Cuál es entonces la duración de un día “de verdad”? Los astrónomos suelen fijarse entonces en la rotación de la parte sólida del planeta, pues ésa sí gira como un todo. Pero claro, en un planeta como Saturno –lo mismo que sucedía con Júpiter– esa región es invisible, sumergida bajo enormes cantidades de fluido y espesísimas nubes; la solución es medir la velocidad de rotación del campo magnético, que coincide con la del núcleo del planeta. En el caso de Saturno, ambas Voyager midieron un período de rotación de unas diez horas y media.

Voyager 2 midió además, empleando el radar, temperatura y presión estimadas de distintos niveles de la atmósfera saturniana. La cima de las nubes de este gélido monstruo se encuentra a unos -200 °C y, como en el caso de Júpiter, al descender hacia las profundidades de la atmósfera la temperatura va aumentando poco a poco. Nunca existen condiciones que serían agradables para nosotros, desde luego: a una presión similar a la del nivel del mar terrestre la temperatura sigue siendo muy baja, de unos -140 °C. Los instrumentos de Voyager 2 no pudieron llegar más allá, pero para alcanzar temperaturas razonables para un ser humano la presión tendría que ser de muchas atmósferas, ¡no se pueden tener presión y temperatura aceptables a la vez!

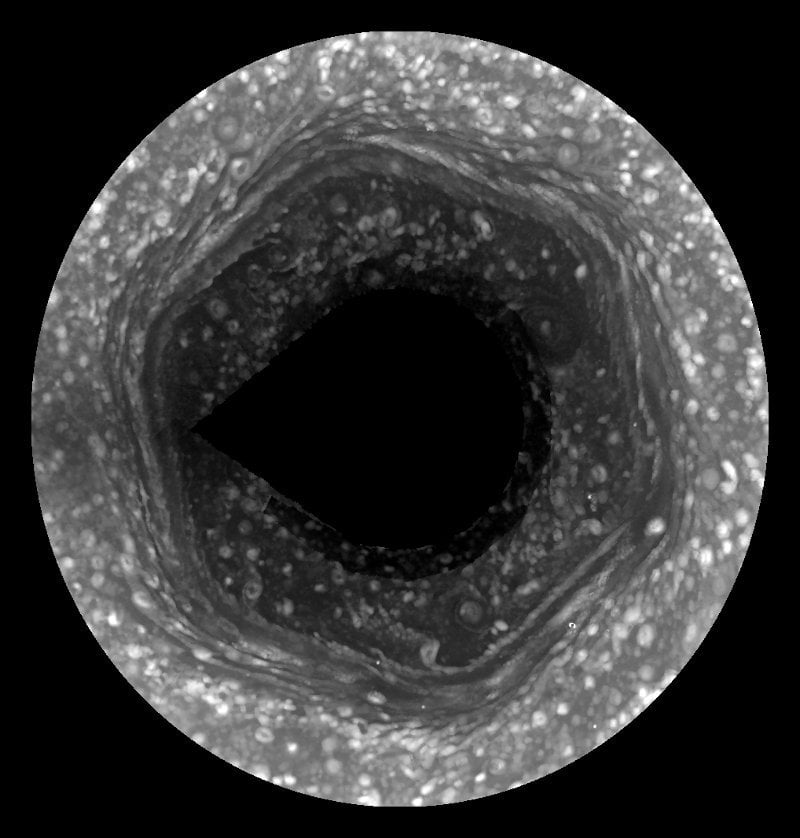

Sin embargo, la auténtica sorpresa relacionada con la atmósfera revelada por las Voyager fue un extraño anillo alrededor del polo norte –puedes ver la imagen a la derecha–. Al igual que en Júpiter, las nubes superiores de Saturno forman bandas de colores variados que tienen la apariencia de anillos concéntricos con el eje de giro del planeta, pero este anillo no era circular, sino hexagonal.

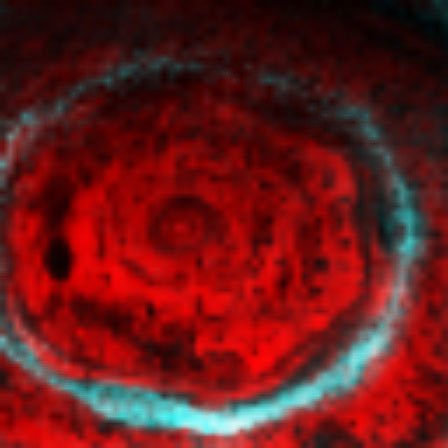

Cuando la sonda Cassini llegó a Saturno en 2004, las Voyager eran su referencia: ningún otro objeto humano se había acercado a Tammuz en veinticuatro años. Una de las cosas que hizo, por supuesto, fue echar un vistazo a las nubes cercanas al polo norte… y el anillo seguía estando ahí. Se trataba por tanto de una formación nubosa de al menos dos décadas de duración y una forma muy extraña. Los vientos que rugen a través de esa región viajan a unos 360 km/h, pero el anillo siempre mantiene su forma aunque rote alrededor del planeta. Desgraciadamente, cuando llegó Cassini el polo norte estaba a oscuras, con lo que sus primeras imágenes fueron de infrarrojos pero en 2009, con el polo norte iluminado por el Sol, nos regaló imágenes maravillosas del hexágono en el espectro visible.

Más curioso aún fue el hecho de que, a pesar de ser una formación nubosa debida seguramente a vientos similares a nuestro jet stream, el período de rotación del anillo era de diez horas y media: no el de rotación típica de las nubes en esa latitud, sino el del interior del planeta y el campo magnético de Saturno. Además, algunas imágenes de Cassini revelaron la aurora boreal justo sobre el anillo.

Por tanto, aunque aún no sabemos por qué diablos tiene esa forma, sí sospechamos que tiene algo que ver con el campo magnético saturniano: o bien es el reflejo exterior de la dinámica interna del planeta, o bien es la consecuencia de la interacción de la magnetosfera del planeta con partículas que llegan a él desde fuera. No es, en otras palabras, una formación nubosa normal y corriente, y todavía no sabemos su razón de ser.

Pero donde las Voyager ampliaron enormemente nuestro conocimiento del “planeta orejudo” de Galileo fue al posar sus ojos robóticos sobre los satélites y los anillos de Saturno. Aunque ya sabíamos ciertas cosas acerca de ellos, simplemente no es posible ver ciertos detalles desde la enorme distancia que nos separa del planeta: las pequeñas sondas, al aproximarse, vieron miríadas de pequeños satélites desconocidos, detalles en los anillos que hasta entonces se nos habían escapado… fueron enviándonos golosina tras golosina.

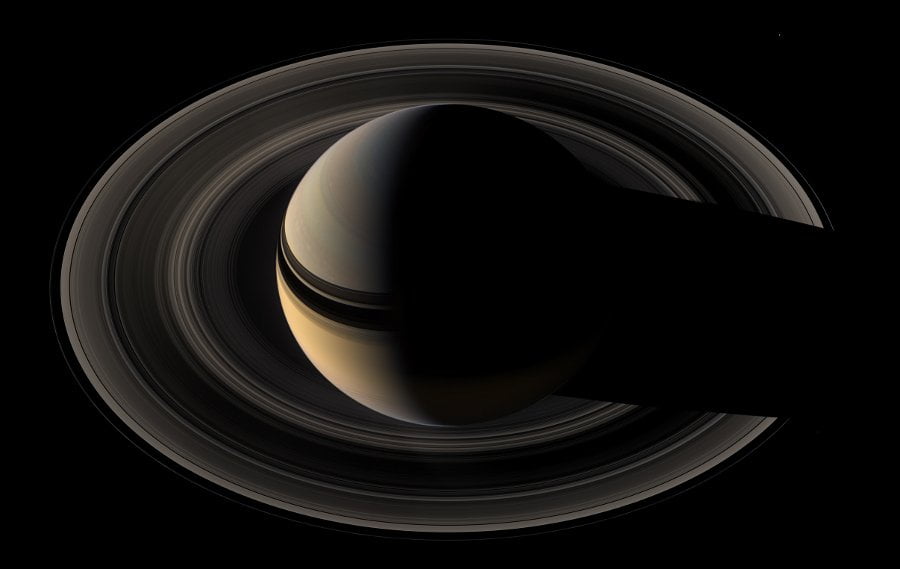

De todos esos dulces, hoy vamos a fijarnos en los que se refieren a la característica que hace a Saturno realmente especial: sus anillos. Ya vimos en la primera parte del artículo cómo nuestro conocimiento sobre ellos fue avanzando desde considerarlos satélites u orejas hasta verlos primero como un anillo sólido y luego como dos anillos. Aún nos quedaba, sin embargo, mucho por conocer.

De manera que sumerjámonos juntos en la gélida horda de pequeños objetos que rodean a Saturno para conocerlos en profundidad.

Como dijimos en la entrega anterior, hacia finales del siglo XVII el italiano Domenico Cassini discernió una separación –tienes su dibujo de 1676 a la derecha– que revelaba que Saturno no estaba rodeado por un anillo, como había pensado Huygens antes que él, sino por dos o tal vez incluso más. Naturalmente, ningún astrónomo de la época tenía la menor idea de por qué había algo así alrededor de Saturno, de qué estaba hecho o por qué no había un anillo sino más, con una separación entre ellos en la que no parecía haber nada.

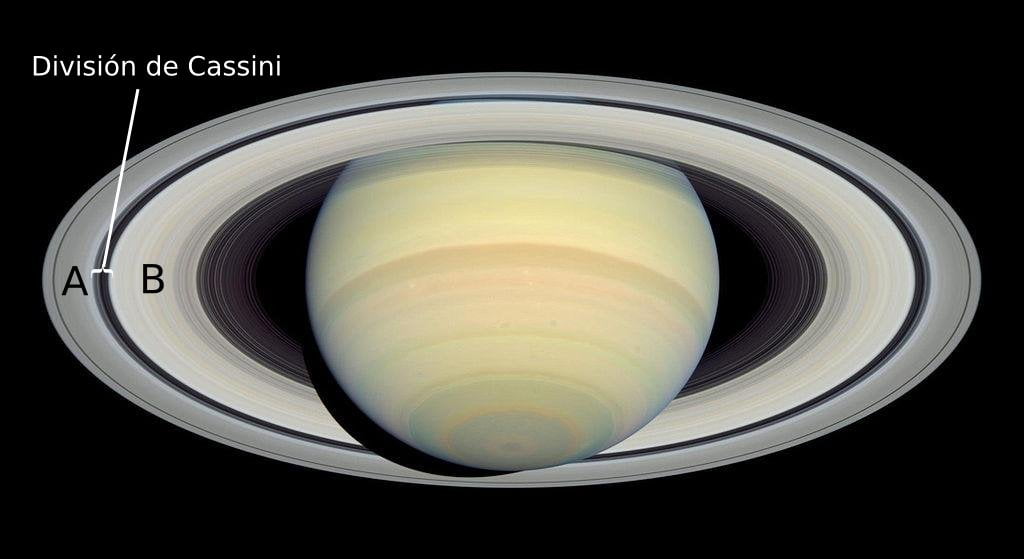

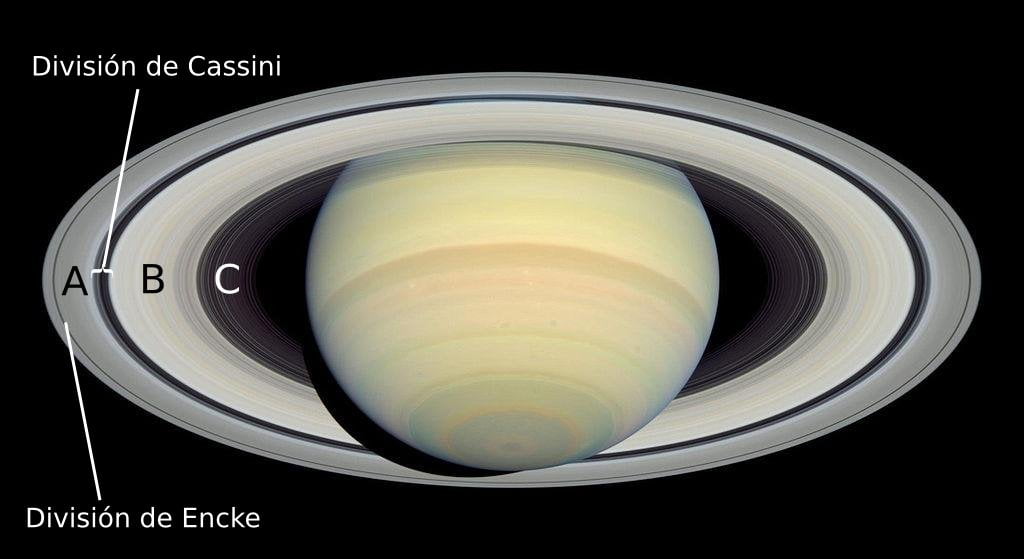

Esa división entre los dos anillos recibe el nombre de división de Cassini en honor al genovés, a pesar de que posteriormente comprobamos que no está vacía como pensaba él; su problema era, claro, que su telescopio de 90 aumentos no era capaz de ver la tenue materia que llena la mayor parte de esa separación. Durante siglos creímos, erróneamente, que había simplemente dos anillos sólidos girando alrededor del gigante.

Desde 1675, por tanto, en vez de hablar del anillo de Saturno lo hicimos de los anillos de Saturno, en plural, y les dimos nombre. Desgraciadamente, la imaginación de los astrónomos no ha volado en este caso; el anillo exterior se llamaría anillo A y el interior anillo B. Aunque iremos añadiendo otros, creo que es más fácil recordar nombres y características introduciéndolos poco a poco e históricamente; mi recomendación –si quieres salir de aquí recordando lo más posible, claro– es que te vayas haciendo una imagen mental de dónde está cada anillo.

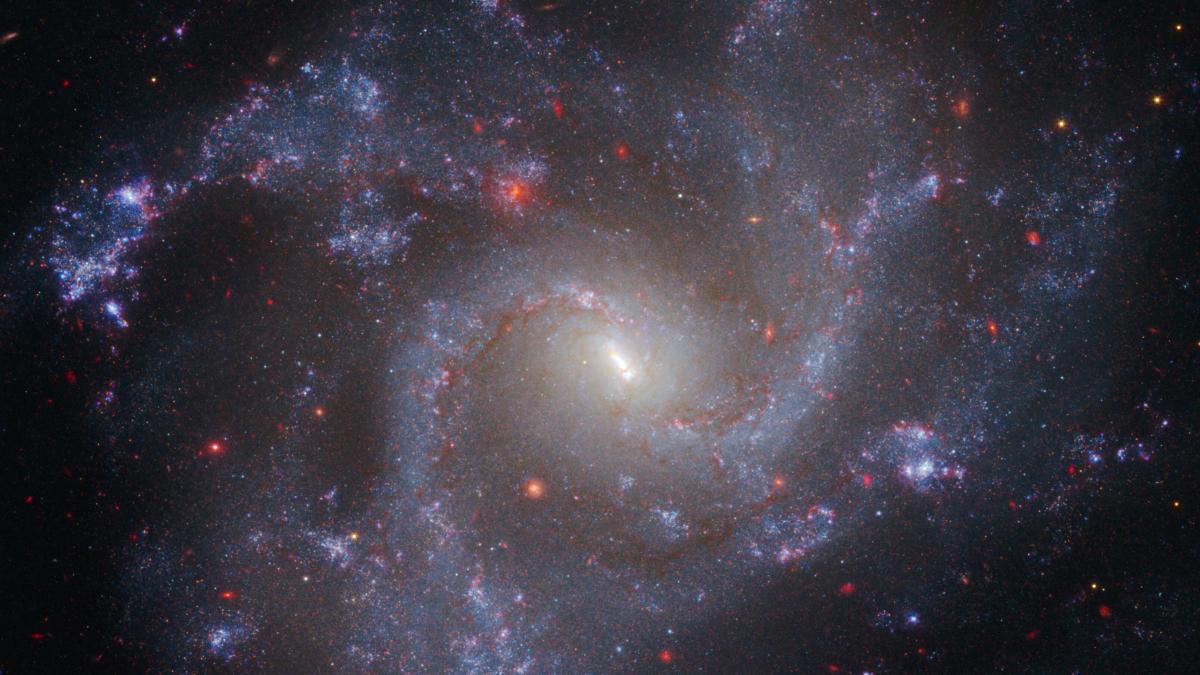

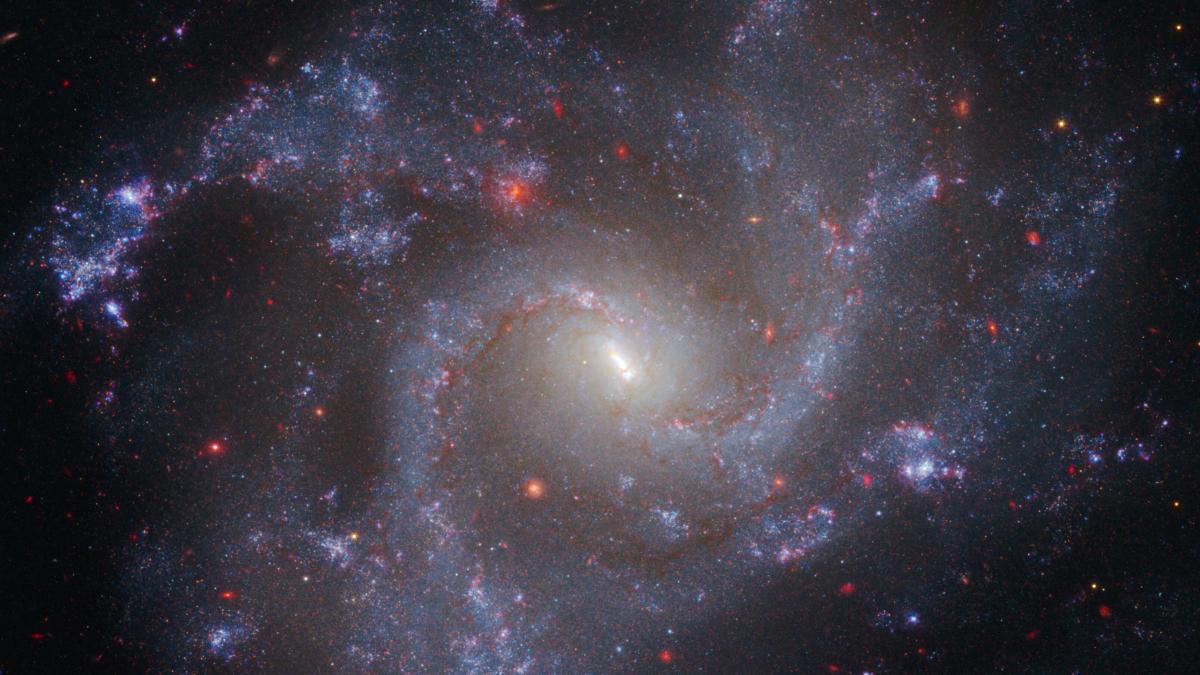

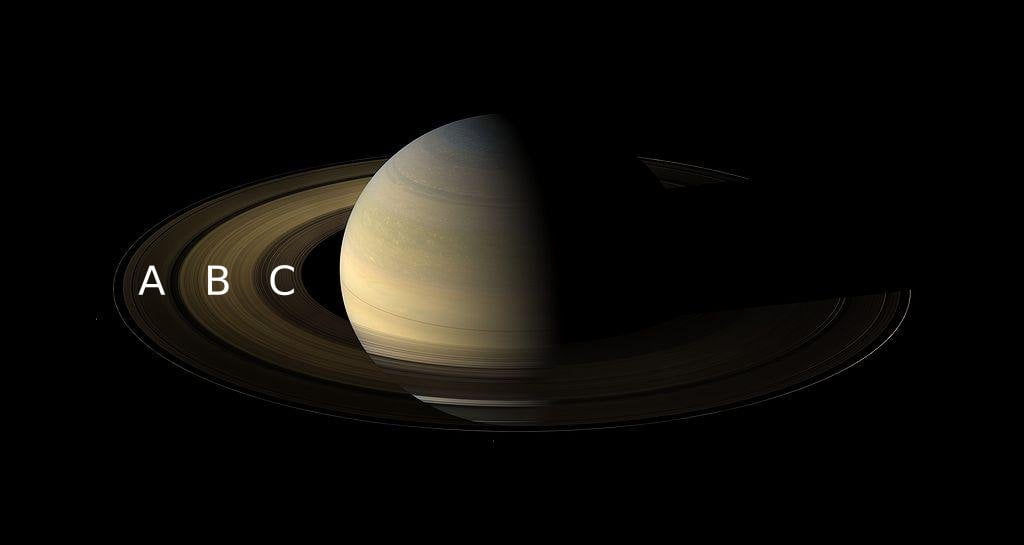

Aunque luego entremos en más detalle y conozcamos más sobre cada uno de los anillos, empecemos entonces con esta foto del Hubble para que puedas ir identificando estructuras sobre fotos “de verdad” en vez de diagramas primitivos; en este caso observa los dos anillos y la división de Cassini:

Sin embargo, lo que no sospechaba Cassini era que los anillos no eran objetos como tales; casi nadie lo imaginaba. El primero en sugerirlo fue un astrónomo francés, Jean Chapelain, quien planteó la idea de que los anillos estaban compuestos realmente de lunas de Saturno de tamaño tan pequeño que no podíamos verlas. Pero Chapelain postuló su idea en 1660, con lo que no tenía argumentos experimentales para apoyarla –pues los telescopios no eran lo suficientemente potentes por entonces– ni tampoco argumentos teóricos que hicieran esa posibilidad más razonable que la otra –pues Sir Isaac Newton aún necesitaría otros veintitantos años para publicar su mecánica y, sin ella, el movimiento de los objetos en el espacio era sencillamente resultado del equilibrio natural–.

Hubo que esperar casi dos siglos para avanzar en el conocimiento sobre los anillos de manera sustancial. En 1850 dos astrónomos estadounidenses, William Cranch Bond y su hijo George Phillips Bond, descubrieron que había algo más cerca de Saturno aún que el anillo B, pero era tan tenue que había pasado inadvertido hasta entonces. Se trataba del anillo C. George llegó además a la conclusión de que tantos anillos sólidos no podrían mantenerse estables sino que se romperían –usando, ahora sí, la mecánica de Sir Isaac–, con lo que sugiere que se trata realmente de masas fluidas que rodean al planeta.

El descubrimiento del anémico anillo C fue importantísimo porque era lo suficientemente tenue como para que los astrónomos pudieran ver, a través de él, el borde del disco de Saturno. Esto demostraba sin lugar a dudas que los anillos no eran objetos sólidos, pero ¿eran fluidos como decía Bond? Tal era la curiosidad de la comunidad científica por este enigma que el St. John’s College de Cambridge lo planteó como objeto de su Premio Adams en 1857. ¿Quién lograría postular una hipótesis coherente y razonada sobre la naturaleza de los, hasta entonces, tres anillos?

Si llevas tiempo con nosotros sabes la respuesta: James Clerk Maxwell. Maxwell se puso manos a la obra y aplicó sus conocimientos de mecánica de sólidos y de fluidos a la tarea. El problema no era fácil, porque se disponía de muy pocos datos experimentales, dada la distancia a Saturno y la limitación de los telescopios de la época: Maxwell tardó dos años en encontrar la solución. En 1859 demostró que los anillos no podían ser fluidos, pues hace mucho tiempo se habrían disgregado, ni podían ser un sólido pues las tensiones estructurales los habrían roto en pedazos. Su sugerencia razonada fue que probablemente se trataba de muchos pedazos sólidos de pequeño tamaño, y que la distancia hasta Saturno era la responsable de que nos parecían ser un solo objeto. Su On the stability of Saturn’s rings (Sobre la estabilidad de los anillos de Saturno) obtuvo el Premio Adams en 1859.

A finales del siglo, en 1895, el astrónomo estadounidense James Edward Keeler trató de determinar si la hipótesis de Maxwell era cierta o no. Para ello empleó la espectroscopía, es decir, el análisis del espectro luminoso reflejado por los anillos, y el efecto Doppler, por el que la longitud de onda recibida por alguien varía dependiendo de la velocidad relativa de emisor y receptor. Así, suponiendo que un mismo anillo refleja la luz de igual manera en todas partes, es posible determinar la velocidad sobre cualquier punto del anillo midiendo las minúsculas variaciones en la longitud de onda de la luz que refleja, por ejemplo, del Sol. Una partícula que se acerca a nosotros modificará la luz reflejada en ella ligeramente hacia el violeta, y una que se aleja lo hará hacia el rojo. Incluso si las dos partículas se acercan a nosotros, la que más rápido lo haga alterará más la luz reflejada y viceversa, con lo que es posible, midiendo estas pequeñas variaciones, tener una muy buena idea de las velocidades relativas de las distintas partes de los anillos.

Al hacerlo, Keeler comprobó que cada punto de los anillos se movía con una velocidad independiente de los demás e incompatible con la de un solo cuerpo sólido: Maxwell tenía razón, al menos, en negar la existencia de un solo objeto. Eso sí, la comprobación experimental de Keeler no descartaba la presencia de anillos fluidos – para eso haría falta esperar aún medio siglo. Fue el británico Harold Jefferys quien, realizando cálculos aún más detallados que los de Maxwell y estudiando la reflectividad de los anillos a diferentes ángulos frente a la Tierra y el Sol demostró en 1947 que los anillos, sin lugar a dudas, estaban compuestos por una miríada de pequeñas partículas.

Además de descartar definitivamente la idea de anillos sólidos, Keeler descubrió una segunda región casi vacía, más exterior que la de Cassini. Se encontraba cerca del extremo exterior del anillo A, y Keeler la nombró en honor a un astrónomo alemán, Johann Encke, que había observado una banda oscura más o menos en esa región cincuenta años antes. La división de Encke partía por tanto el anillo A en dos regiones, una externa y otra interna, de tamaños muy desiguales, ya que está casi en el borde exterior del anillo A. Pero ¿habría otras? Y más importante aún ¿por qué se concentraban las partículas que componían los anillos en unas órbitas y no había ninguna, o casi ninguna, en otras?

Es posible que, si has seguido esta serie desde el principio, seas capaz de responder a la última pregunta: resonancia orbital. Hablamos de ella por primera vez al hacerlo del satélite de Júpiter Ío, pues la resonancia fue postulada por Pierre-Simon de Laplace para explicar los períodos orbitales de las cuatro lunas galileanas. En el caso de Saturno también fueron descubriendose satélites –y de la mayor parte hablaremos en entregas posteriores–, y las resonancias eran inevitables.

Por ejemplo, el astrónomo estadounidense Daniel Kirkwood encontró períodos de resonancia entre las divisiones de Cassini y Encke con los satélites Encelado, Mimas, Tetis y Dione. La gravedad de estas cuatro lunas pegaba “tirones” repetidos sobre las partículas de los anillos, convirtiendo algunas órbitas en muy estables y otras, cercanas a ésas, en muy inestables. Aunque las resonancias no explicaban todos los huecos que se irían descubriendo más adelante, sí daban una buena explicación de las más importantes. Hacía falta ir hasta allí para ver la razón de ser de algunas de las divisiones, como veremos más adelante.

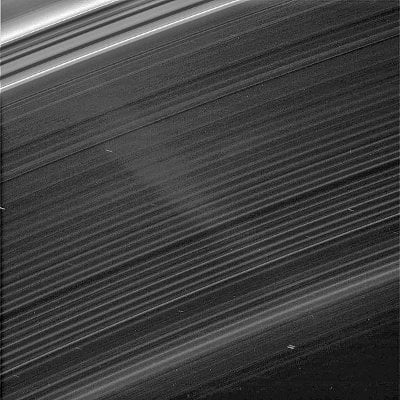

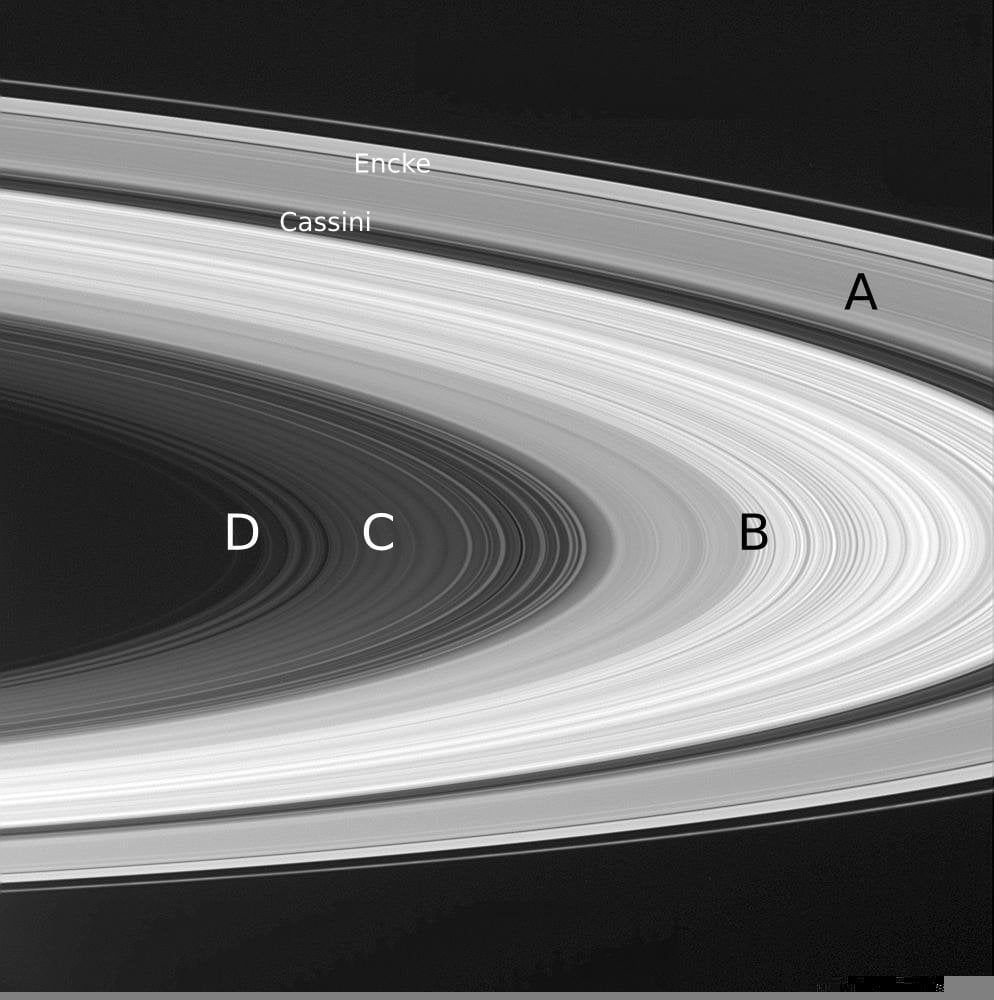

A lo largo del siglo XX, según mejoraban nuestros telescopios, fuimos ganando resolución al mirar los anillos y, por tanto, descubriendo estructuras que antes estaban escondidas. El mismo año que el ser humano pisaba la Luna, en 1969, el francés Pierre Guerin descubrió un anillo muy, muy tenue en el interior del anillo C, aún más cercano a Saturno que él: el anillo D. No es fácil ver dónde termina el anillo C y empieza el D. Ambos son débiles –más aún el D que el C– y de hecho no estuvimos seguros de que Guerin había descubierto un anillo nuevo hasta que fue confirmado por Voyager 1, que además fue capaz de discernir subanillos dentro del D. Los pequeños anillos dentro de uno mayor suelen nombrarse con números junto a la letra, como D68 o D72 (pero no te preocupes, que esos no entran en el examen). Incluso un anillo tan modesto como el D tiene multitud de subanillos, aunque sólo sea posible verlos estando cerca.

Cuando Cassini alcanzó el sistema saturniano veinticinco años después que las Voyager, observó algo muy interesante: la estructura de los anillos no era permanente. Varios de los subanillos del D habían cambiado de forma, y uno de ellos se había desplazado 200 km hacia el planeta. Además, observó ondulaciones y perturbaciones en el anillo D debidas, según pensamos, al impacto de los pedazos de un cometa disgregado, que alteran durante un tiempo el movimiento de las partículas de los anillos como una gota que cae en un estanque crea ondas que recorren la superficie del agua.

De modo que, antes de empezar a poner números sobre la mesa y hablar de sutilezas, la estructura conocida a grandes rasgos en 1980, a la llegada de las Voyager: muy cercano al planeta, el anillo D, oscuro, tenue y muy difícil de ver; rodeándolo, su “hermano mayor”, el anillo C, algo más denso y fácil de detectar pero aún no tanto como los dos anillos principales, el B y el A, separados por la enorme división de Cassini. Finalmente, el anillo A tiene una pequeña división propia, la de Encke, cerca del borde.

Conozcamos, pues, los anillos más en profundidad, ya con los datos completos que tenemos en la actualidad gracias sobre todo a Voyager y Cassini.

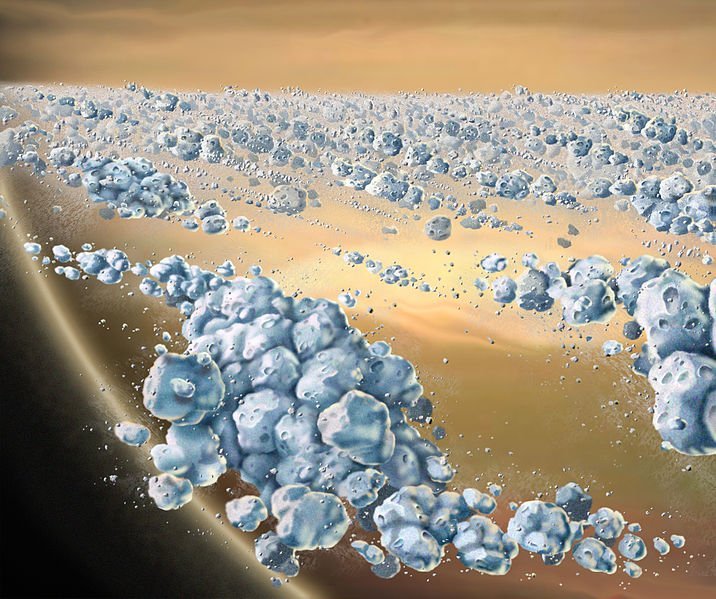

Antes de nada, algunas características comunes a todos ellos. Aunque desde la Tierra, utilizando la espectroscopía, ya pudimos determinar la composición general de los anillos, las sondas lo han logrado hacer con una exactitud enorme, y la respuesta es muy clara: son hielo de H2O. Sí, tienen impurezas debido a impactos con objetos diversos a lo largo del tiempo, pero la mejor estimación hasta ahora es que están compuestos de un 99,9% de H2O congelada, lo cual es una pureza extraordinaria.

Es decir, los anillos son una especie de halo de hielo que gira alrededor del planeta formando agrupaciones a distancias determinadas, con ondulaciones y huecos entre ellas debidas a la interacción gravitatoria de los cuerpos del subsistema saturniano y las resonancias correspondientes. Aunque posteriormente hablaremos del espesor, son extraordinariamente delgados y se encuentran casi todos prácticamente alineados con el ecuador del planeta.

Aunque algunos pedazos son milimétricos y otros pueden llegar a tener 1 km de diámetro, ambos son excepciones; la inmensa mayoría de los pedazos de hielo están entre 1 cm y 10 metros de lado a lado. Claro, en términos astronómicos incluso 10 metros es una ridiculez; dicho mal y pronto, los anillos son básicamente polvo de hielo. La distancia entre los pedazos evidentemente varía, pero suele oscilar entre unos 100 y 250 metros de media. Una vez más, una distancia minúscula en términos astronómicos.

Por eso, al mirarlos desde aquí o incluso desde las sondas a unos cuantos cientos de miles de kilómetros de distancia tienen esa forma circular tan perfecta, ese perfil matemático de una belleza difícil de expresar con palabras. Si nos acercáramos podríamos ver las irregularidades, los distintos tamaños de los pedazos de hielo, y nos daríamos cuenta del enorme espacio que hay entre los de tamaño más grande. Una persona que flotase a través de ellos muy probablemente cruzaría el espesor de los anillos sin llegar a tocar nada más grande que su mano.

La masa total de los anillos no es fácil de estimar, pero pensamos que es de alrededor de 3·1019 kg. Para poner esto en perspectiva, ¿recuerdas el asteroide 2 Palas, el tercer asteroide más masivo del Cinturón Principal? Palas tiene una masa de unos 2·1020 kg, lo cual significa que la masa combinada de todas las partículas que componen los anillos es alrededor del 15% de la masa de Palas.

Otra manera de verlo, bastante más impresionante, es la siguiente: la cantidad total de H2O en nuestro planeta –contando la de los océanos, la atmósfera, los casquetes polares, absolutamente todo– es de alrededor de 1,34·1018 kg. Es decir, toda el agua de nuestro planeta es un mero 4,4% de la masa total de agua contenida en los anillos. Escalofriante.

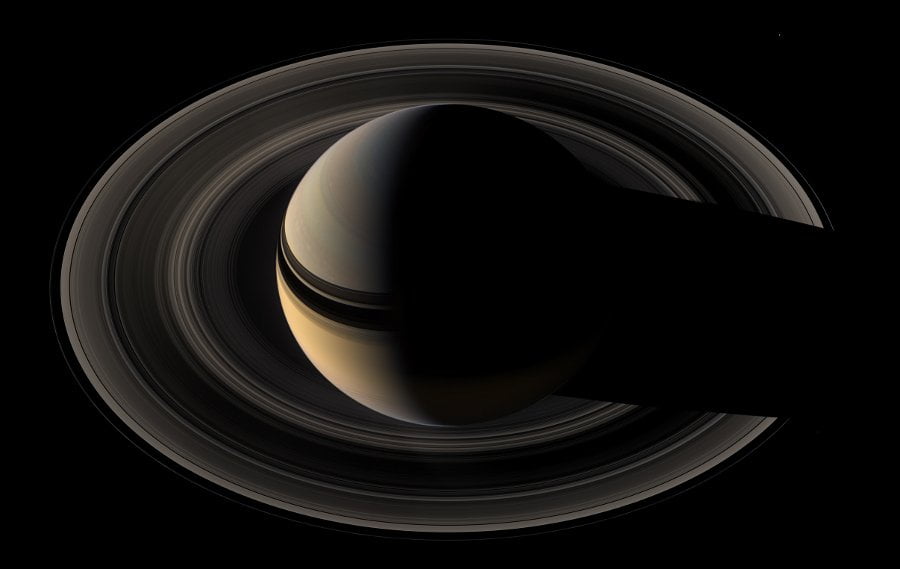

Por lo tanto, resumiendo, los anillos son una estructura gigantesca en extensión, muy discreta en masa y delicadísima en lo fino de su división, que rodea al monstruo con una elegancia geométrica absolutamente inefable:

Desde luego, conocer el tamaño de las partículas y, sobre todo, la composición de hielo casi puro lleva a preguntas inevitables: ¿por qué? ¿de dónde han salido los anillos? ¿desde cuándo están ahí? ¿hasta cuándo seguirán? En la siguiente entrega seguiremos explorándolos, viajando poco a poco hacia fuera desde la cima de las nubes saturnianas para empezar la expedición en el tenue anillo D y viajar hacia fuera por el C, la división de Cassini, el B, el A con la división de Encke y más allá… hasta entonces.

_________

Pedro Gómez-Esteban González. (2009). El Tamiz. Recuperado de: https://eltamiz.com/el-sistema-solar/