Lo nuevo

La Catástrofe Ultravioleta y el infinito (parte III)

La Catástrofe Ultravioleta y el infinito (parte II)

La Catástrofe Ultravioleta y el infinito (parte I)

Calculo de la distancia a una supernova con la ley de Hubble

En el anterior artículo de la serie El Sistema Solar, uno de muchos dedicado al sistema joviano formado por el gigante Júpiter y todos sus cuerpos asociados, exploramos el más cercano al planeta de los cuatro satélites galileanos, Ío, que como recordarás resultó ser un lugar tremendamente violento, más extraño en algunos aspectos que muchas novelas de ciencia-ficción. El satélite que estudiaremos hoy –el segundo de los cuatro descubiertos por Galileo– no se le queda corto, y en parte esto se debe a las mismas razones que hacen especial a Ío. Hablaremos de la misteriosa Europa.

Como mencionamos al hablar de Ío, el día 7 de enero de 1610 el genial italiano Galileo Galilei dirigió su telescopio a Júpiter y descubrió

[…] tres estrellas en el firmamento que se mueven alrededor de Júpiter, del mismo modo que Venus y Mercurio alrededor del Sol.

Sin embargo, había algo que se escapaba a Galileo: las lunas visibles con su telescopio eran cuatro, no tres. Dio la casualidad de que, en el momento en el que el italiano miraba hacia Júpiter esa noche, las posiciones de Júpiter I y Júpiter II –como las denominaría Galileo– eran prácticamente idénticas, con lo que le parecieron la misma luna. Afortunadamente, estos satélites tardan bastante poco tiempo en dar una vuelta a Júpiter, y cuando Galileo apuntó su telescopio hacia él la noche siguiente, ambas lunas se mostraron como puntos de luz diferentes.

El nombre de la nueva luna se lo dio, como en el caso de las otras, Simon Marius. Como en el caso de Ío, es probable que Marius descubriera Europa independientemente de Galileo, con lo que podría caber duda sobre quién debería tener el honor de nombrarlas… pero, aunque mis simpatías están con Galileo, debemos rendirnos a la evidencia: ¿Europa o Júpiter II? Nuestro amado italiano era un genio, pero no para los nombres. El de esta luna proviene, como en tantos otros casos, de una amante mitológica de Júpiter, la noble fenicia Europa, que Zeus se llevó al huerto tras raptarla convertido en toro.

De cualquiera de las maneras, Galileo, Marius y sus coetáneos pudieron ya estimar el período de Europa alrededor de su amante: unos tres días y medio, el doble que el de la más cercana Ío. El radio de la órbita resultó ser de unos 671 000 km, unas 1,6 veces el de la órbita de Ío (unos 420 000 km). En otras palabras, Europa tiene una situación orbital como la de Ío… pero menos intensa. Con esto quiero decir que, al igual que Ío, esta segunda gran luna de Júpiter se encuentra a una distancia pequeña del monstruo, y por lo tanto, comparte algunas de las características de Ío, fundamentalmente dos: la atracción gravitatoria del Leviatán domina la física de este satélite, y se encuentra inmerso en la tormentosa magnetosfera joviana, con lo que su superficie está sometida a impactos de partículas muy energéticas constantemente.

Como consecuencia de su pequeño tamaño y escasa distancia al planeta –y esto les sucede a los cuatro satélites galileanos, como también a nuestra propia Luna– Europa presenta siempre la misma cara hacia Júpiter, es decir, su período de rotación es de unos tres días y medio, igual que el de traslación… o, al menos, casi casi igual; como veremos luego, hay, o ha habido en el pasado, alguna variación en este período, y la razón puede ser interesante y alentadora. En cualquier caso, la diferencia es minúscula si existe, de modo que si estuvieras sobre la superficie de Europa, Júpiter siempre ocuparía el mismo lugar en el firmamento, o no lo verías jamás si estuvieras “de espaldas” a él.

Además, aunque no voy a repetir esto en detalle porque hablamos de ello en el artículo anterior, la razón de que Europa tenga un período doble que Ío se debe, como demostró el perspicaz Marqués de Laplace, a que ambas lunas se encuentran en resonancia orbital. Europa es una de las responsables, de hecho, de que Ío sea tan peculiar como es, debido a su influencia gravitatoria sobre su hermana mayor –porque Europa es la pequeña, como veremos luego–… pero la influencia es recíproca, y Europa también sufre consecuencias debido a esta resonancia e interacción con las demás lunas.

Pero claro, como he dicho antes, se trata de una situación más suave que la de Ío. Europa tiene una excentricidad bastante más pequeña que su hermana, es decir, su órbita es más circular y menos “alargada”, y además está más lejos de Júpiter, pero sigue habiendo diferencias sustanciales en la atracción gravitatoria de Júpiter en unos puntos y otros de su órbita. Como resultado de esto, el interior de Europa seguramente sufre un calentamiento leve pero continuo debido a las deformaciones elásticas en su órbita, mucho menos intenso que el de Ío pero que puede tener consecuencias determinantes para las características de este satélite.

Tras las observaciones de Galileo, Marius y otros, avanzamos bastante poco en nuestro conocimiento de Europa a lo largo del tiempo, ya que su tamaño angular es muy pequeño y es difícil detectar características sobre su superficie con telescopios que no sean extraordinariamente potentes. Lo que sí fue posible estimar relativamente pronto fue su tamaño: unos 3 100 km de diámetro, la más pequeña de las cuatro lunas galileanas. Midiendo su interacción gravitatoria con las otras lunas fue posible también tener una idea acerca de su masa: 4,8·1022 kg, alrededor de la mitad que la de Ío. Europa es, de hecho, más pequeña aún que nuestra propia Luna, pero es un lugar bastante más interesante por la combinación de dos factores: su distancia al Sol y su cercanía a Júpiter. ¡Pero, una vez más, paciencia, que vamos poco a poco!

Si llevas tragándote este ladrillo de serie desde hace tiempo, ya sabes cuánto hubo que esperar para obtener información más detallada sobre los satélites jovianos. Hacía falta ir hasta allí para observarlos de cerca, y eso sucedió en la década de los 70 con las Pioneer 10 y 11. Desgraciadamente, estas dos sondas no llegaron demasiado cerca de Europa, y no obtuvieron imágenes extraordinarias de la luna –puedes ver la mejor de ellas a la derecha–, aunque sí mucho mejores que cualquier cosa que hubiéramos podido ver antes con nuestros satélites terrestres. Además, las medidas tomadas por las Pioneer nos permitieron conocer la densidad de Europa, unos 3 000 kg/m3, lo cual significaba que estaba fundamentalmente compuesta de silicatos, como casi todos los planetas y satélites rocosos, probablemente con un núcleo metálico.

Como puedes ver justo arriba, las Voyager también tomaron algunas fotografías de Europa, algo mejores que las de sus predecesoras, pero que aún no tenían la suficiente resolución para ver la luna en todo su esplendor.

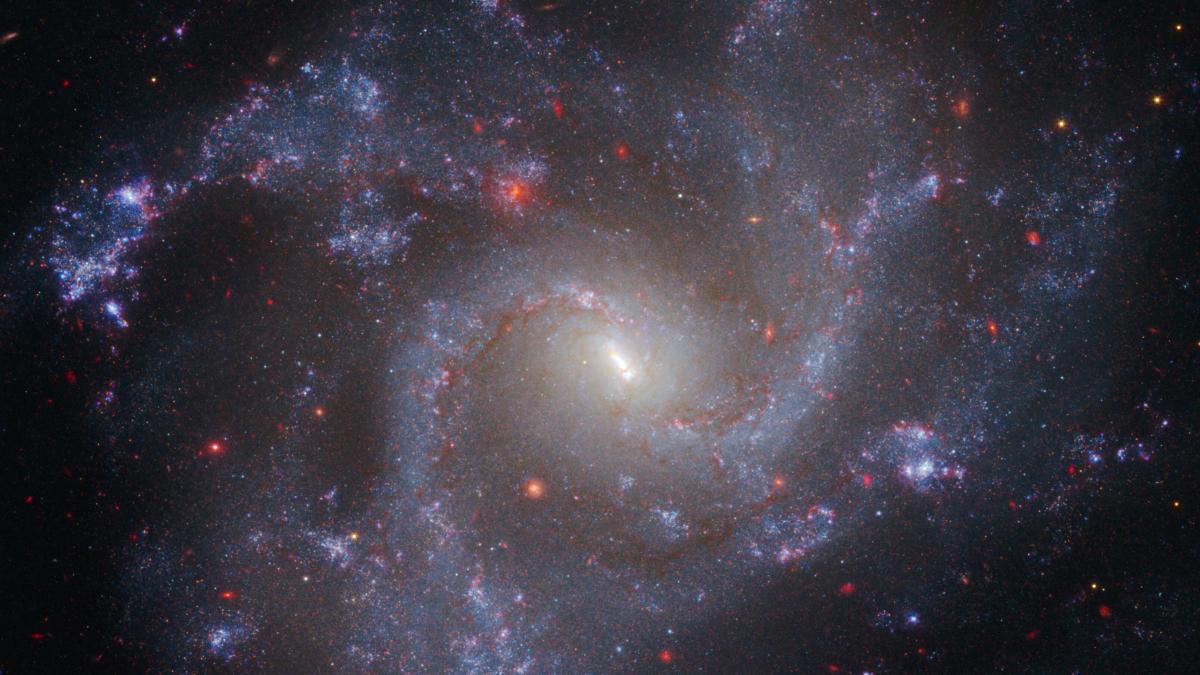

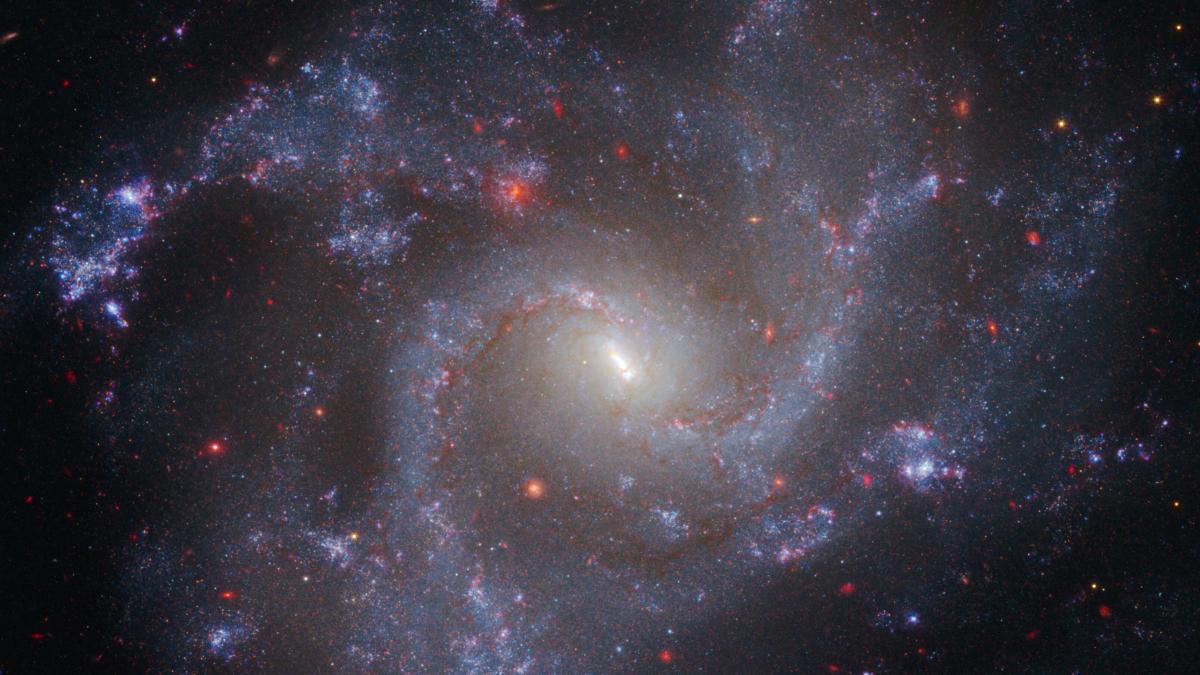

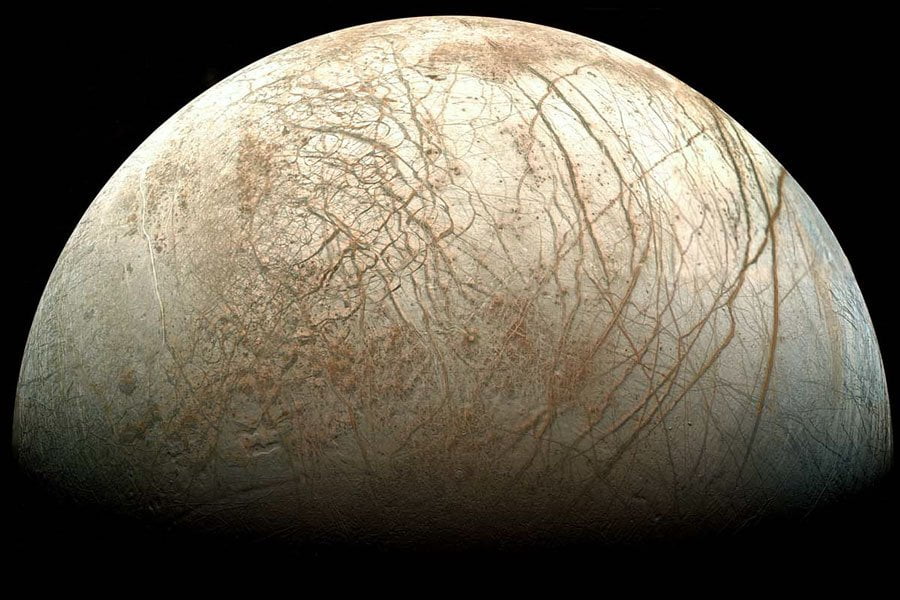

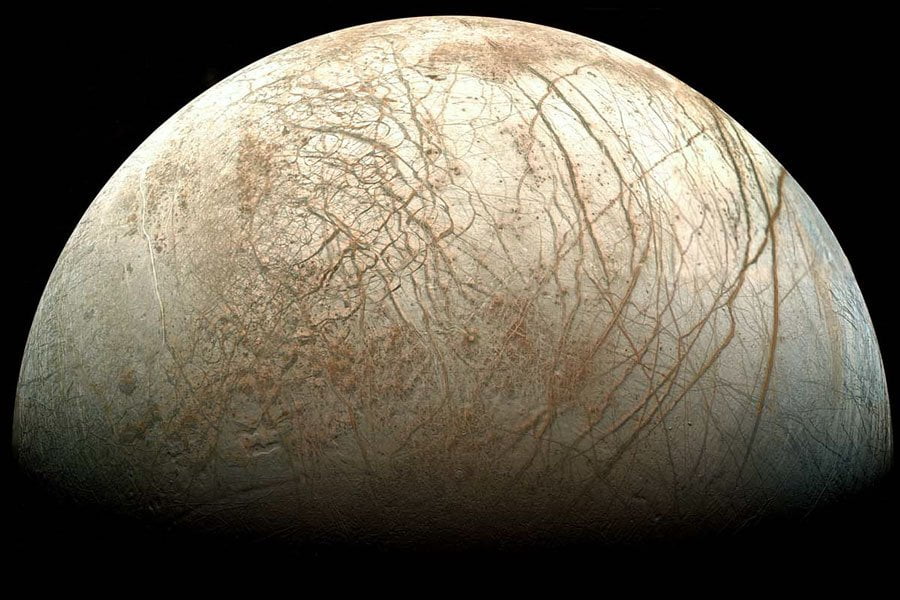

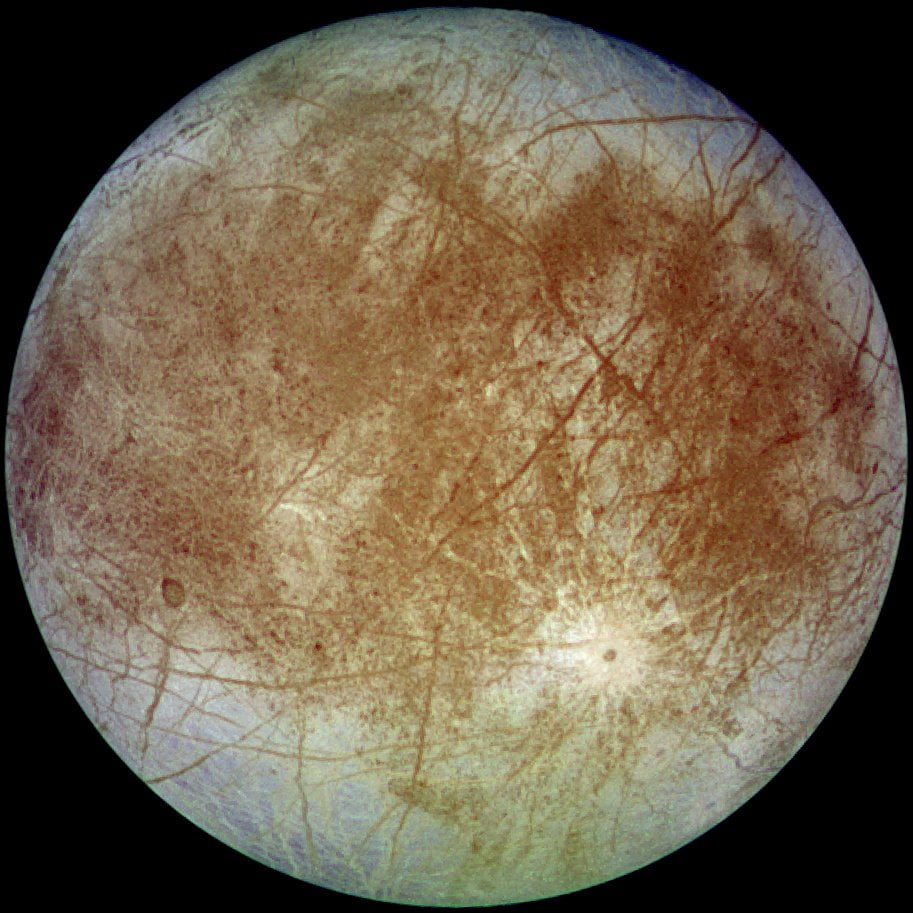

De modo que no hubo más que esperar de nuevo, hasta que Galileo alcanzó el sistema joviano en 1995, y sí, entonces sí: esta sonda nos regaló con imágenes, como la del principio del artículo, que cortan el aliento por su belleza. Una belleza gélida, extraña y cubierta de misteriosas cicatrices, que en vez de aclarar nuestra idea de Europa hizo brotar multitud de preguntas nuevas. Deléitate con la siguiente imagen, tomada por Galileo el 7 de septiembre de 1996, durante su segunda órbita alrededor de Júpiter, a una distancia de unos 680 000 km de Europa:

Las fotos de Galileo nos mostraron un satélite de un color muy claro, con un albedo de alrededor del 67% (es decir, que refleja dos terceras partes de la luz que recibe), uno de los mayores de cualquier luna –aunque más adelante en la serie conoceremos otras aún más “blancas”–. La superficie de la luna es básicamente una corteza de hielo de H2O con trozos de rocas y polvocubriendo determinadas zonas, lo que le da a algunas regiones ese color terroso. El hecho de que Europa tuviera hielo no debe resultar sorprendente, dada la enorme distancia al Sol: la temperatura máxima sobre su superficie es de unos -150 °C, y la mínima son unos gélidos -223 °C. De modo que no sólo estamos hablando de hielo, sino de un hielo extraordinariamente frío y compacto.

Un año antes de que Galileo tomase la foto de arriba ya teníamos algunos datos preliminares sobre la atmósfera –por decir algo– de Europa, tomados por el telescopio espacial Hubble, y confirmados por la propia Galileo in situ. Como era de esperar por su minúsculo tamaño, Europa no tiene una atmósfera digna de ese nombre: la presión es una billonésima parte de la presión atmosférica sobre la superficie terrestre. El poco gas que hay es fundamentalmente O2, pero, antes de que lances las campanas al vuelo, recuerda que estamos hablando de una presión minúscula, comparable a la que obtenemos en tubos de vacío en la Tierra.

El oxígeno atmosférico de Europa no es de origen biológico, sino que es el resultado del constante bombardeo que recibe la luna por parte de electrones muy energéticos e iones, como le sucedía a Ío, aunque en menor medida. Europa recibe unos 540 rem al día, la sexta parte de radiación ionizante que su hermana mayor, pero esto es suficiente para disociar moléculas de H2O del hielo de su superficie de manera constante. El hidrógeno así extraído de la superficie es tan ligero que escapa de Europa en poco tiempo y forma una nube en su órbita y, finalmente, es disociado de nuevo y sus iones contribuyen a los cinturones de partículas cargadas que rodean Júpiter, de modo que Europa es –aunque mucho menos intensamente que Ío– una fuente de materia para esta “tormenta de partículas” que bombardea las diversas lunas de esta región, incluida ella misma.

Pero el oxígeno es más pesado y dura más tiempo en la tenue atmósfera de la luna – de ahí su abundancia relativa frente al hidrógeno. Es más, parte del oxígeno disociado de las moléculas de agua parece quedar “atrapado” en el hielo, en forma de O2 y no ya como parte del H2O, y este hecho puede ser de una importancia enorme, como veremos dentro de un momento, para las posibilidades de vida indígena en este satélite.

La mayor parte del polvo y rocas que cubren parte del hielo de Europa proviene, por su distribución, de impactos con objetos de distinto tamaño: la casi inapreciable atmósfera de la luna no es capaz de protegerla contra esos impactos, con lo que se va “ensuciando” poco a poco. Sin embargo, a pesar de una edad de varios miles de millones de años, Europa sigue siendo relativamente “blanca”, lo que indica sin lugar a dudas que su superficie tiene que renovarse con relativa frecuencia. Con las estimaciones actuales de frecuencia de impactos, la superficie helada de Europa debe de tener una edad de entre 20 y 180 millones de años, lo cual, aunque parezca mucho tiempo, es un respiro comparado con la vida de la propia Europa y el Sistema Solar en general; Europa tiene una piel joven y tersa para su edad.

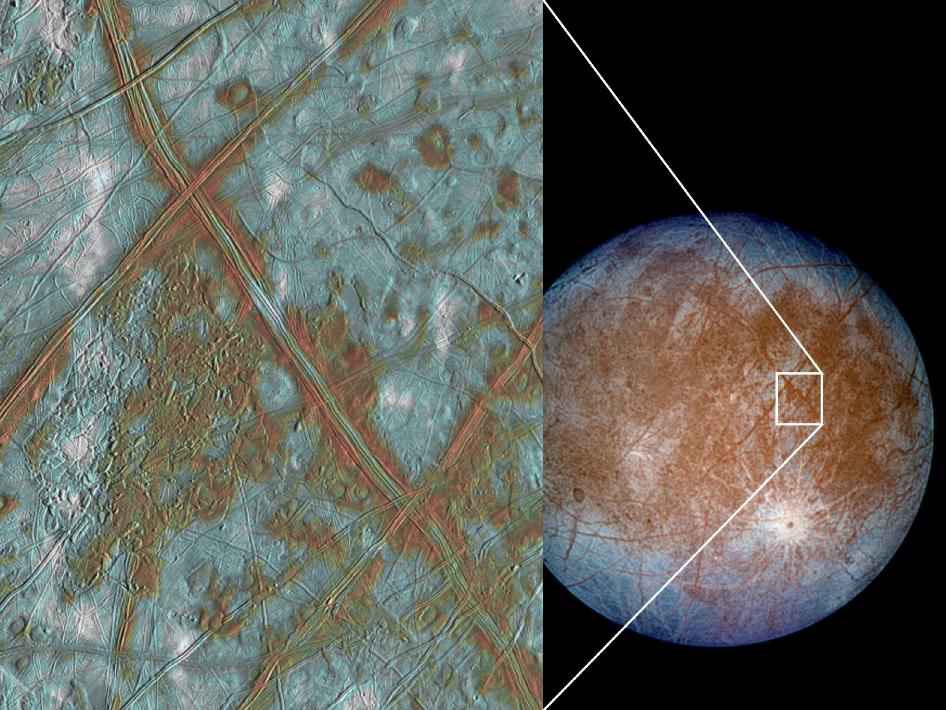

Pero, además de la juventud relativa de su superficie helada, había más cosas sorprendentes en las imágenes de Galileo. Lo más llamativo de todo, que seguro has notado ya en las dos fotos de arriba, son esas cicatrices algo más oscuras que cubren la luna, denominadas lineae (líneas). Hay líneas de distintos tamaños, algunas de varios cientos de kilómetros de longitud y hasta 20 km de anchura. Como puedes ver en la más ancha de la imagen de arriba, a menudo tienen una línea más clara en el centro, lo que muestra hielo relativamente “nuevo”, geológicamente hablando, claro, e indica que no se trata de “arañazos” por objetos externos, sino más bien de grietas debidas a procesos internos.

La causa más probable de estas grietas es el afloramiento de materia más caliente desde el interior, o bien tras la fractura de la capa helada, o bien como causa de esa fractura como sucede en las dorsales oceánicas terrestres. Naturalmente, aquí no se trata de lava basáltica como en la Tierra, sino de hielo menos frío y rígido que el de fuera –algo bastante fácil, dada la temperatura de la superficie–. Este afloramiento lento pero constante de hielo nuevo –y la desaparición lenta del antiguo– explica la juventud de la superficie helada de Europa, pero genera preguntas nuevas; en este caso, una tiene fácil respuesta y la otra lleva a conclusiones muy interesantes.

La pregunta de respuesta sencilla es ¿por qué asciende hielo menos frío? El responsable es, como casi siempre, Júpiter. Como hemos dicho antes, aunque no tan intensamente como Ío, Europa está sometida a deformaciones constantes debidas a su órbita y la interacción gravitatoria con el Gigante y las otras lunas. Esto significa, por un lado, que la superficie sufre tensiones repetidas en direcciones determinadas que acaban agrietándola, y por otro, que su interior está a una temperatura bastante alta, lo suficiente para generar corrientes ascendentes de hielo más cálido que el de fuera. Esto explica bastante bien la existencia de las lineae y lo que vemos en su interior. Y así llegamos a la segunda pregunta que nos lleva al gran misterio de este satélite, y a nuestra gran esperanza.

Dado que la órbita de Europa sigue un ritmo muy predecible, y que las afloraciones de hielo templado desde el interior se deben a fuerzas de deformación que se producen siempre igual, las lineae de Europa deberían ser más o menos paralelas unas a otras, y efectivamente, así es… para las más jóvenes. Pero, según miramos líneas más antiguas al lado de las más modernas, se van inclinando más y más, de modo que algunas forman ángulos casi perpendiculares a las más modernas, y el ángulo parece tener que ver con la edad de la línea. Sin embargo, Europa siempre mira, como nuestra Luna, a su planeta, con lo que… ¿cómo diablos puede haber líneas casi perpendiculares entre sí, y qué tiene que ver la edad con la orientación?

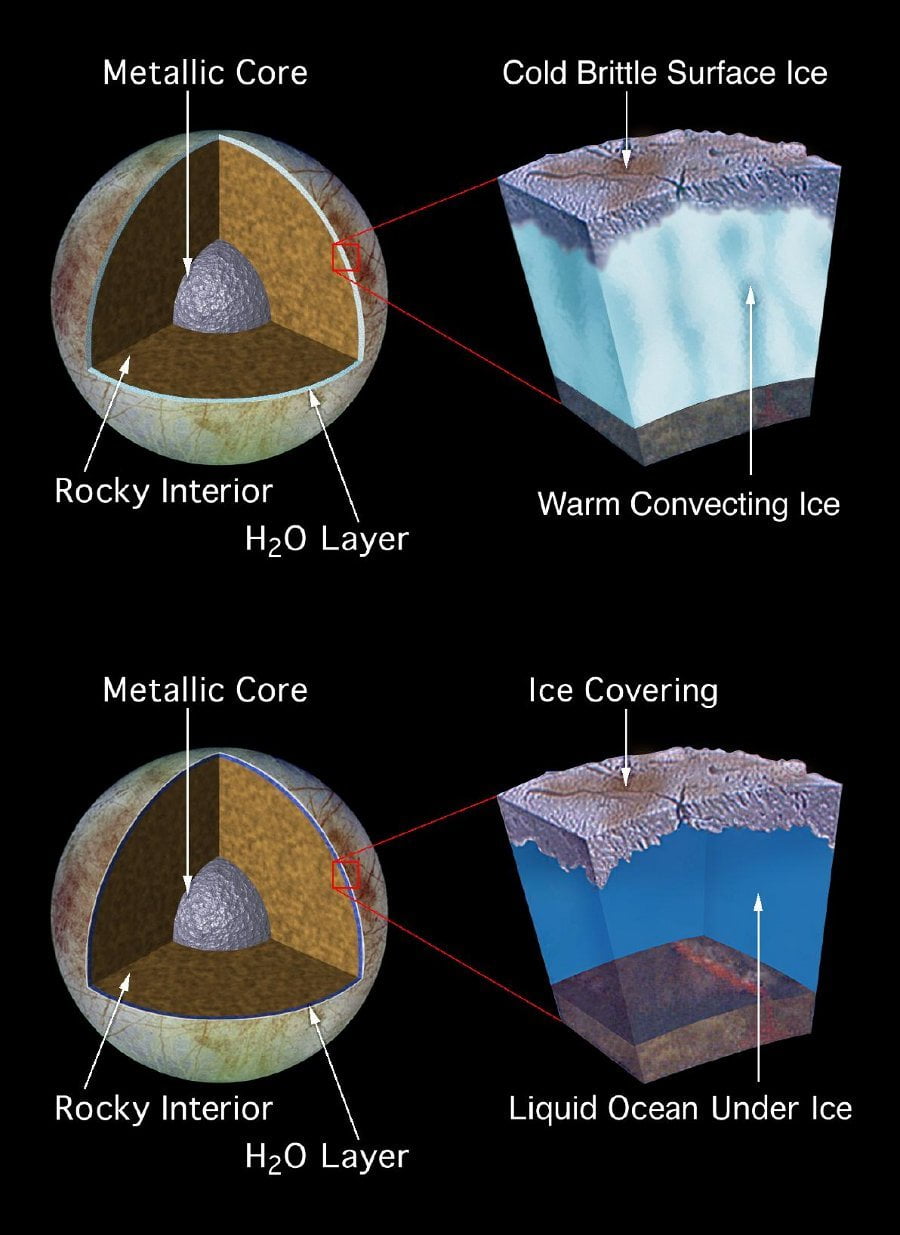

La respuesta que satisface al mayor número de planetólogos es que la superficie helada de Europa no está fija a su interior rocoso, sino que es muy probable que haya una capa de agua líquida entre ambos; esa capa permite deslizarse a la corteza helada independientemente del interior de Europa, y produce el lento “giro” de las lineae de manera periódica. Y, de ser cierto esto, haría de Europa un lugar increíblemente especial en el Sistema Solar, pues sería el único lugar, además de nuestro planeta, donde sucede esto. Piensa un momento en la relevancia de este hecho: cuando hablamos de océanos en Marte, por ejemplo, estamos haciéndolo de océanos que existieron muchos millones de años antes de que el ser humano existiera en nuestro propio planeta; pero, cuando hablamos de agua líquida en Europa, se trata de algo que fluye ahora mismo, mientras lees estas líneas.

Pero la inclinación paulatina de las lineae no es el único dato que apunta a un océano líquido bajo la superficie (los científicos no son tan fáciles de convencer de casi nada). Antes siquiera de que hubiéramos visto estas misteriosas líneas, el cálculo de la energía calorífica producida por las continuas deformaciones de Júpiter sugería ya que la temperatura en el interior de la luna sería suficientemente alta para que existiera agua líquida. La pregunta era si esas temperaturas se alcanzarían muy por debajo de la superficie rocosa, de modo que sobre ella sólo hubiera hielo, o si el suelo rocoso estaría lo suficientemente caliente todavía como para que existiera agua líquida sobre él, más caliente cerca de la roca y más y más fría hacia arriba, hasta convertirse en hielo lo suficientemente lejos.

Dicho de otro modo, el cálculo teórico a partir de la energía disipada en las deformaciones deja claro que el hielo que vemos es el más frío en Europa, y si fueras haciendo un túnel hacia abajo, cada vez estaría más caliente, pero ¿llegarías a encontrar agua antes de llegar a la roca, o simplemente hielo más templado? Ésa es la pregunta del millón, y la inclinación de las cicatrices de Europa nos hace sospechar que sí encontrarías agua. Además de esa pista, Galileo descubrió que Europa tiene, además de un pequeño campo magnético propio, otro inducido por Júpiter que sólo sabemos explicar si suponemos que existe una capa conductora a no mucha profundidad bajo la superficie visible del satélite: y el único candidato que parece tener sentido para eso es un océano de agua salada, pues las mayores concentraciones de metales, dada su densidad, están probablemente en el núcleo de Europa.

De hecho, algunos de los modelos utilizan una capa de hielo externa muy fina, pero los más aceptados son los modelos de “hielo grueso”. ¿Qué es lo que encontrarías si hicieras un agujero en el hielo de la superficie de Europa, si estos modelos de hielo grueso son ciertos? Algo que, como suele pasar en esta serie, deja a las películas de ciencia-ficción como cuentos de niños.

Para que te hagas una idea, el hielo de la Antártida terrestre llega a estar a unos -89 °C; el hielo de Europa, en los lugares más soleados y tórridos, está a -150 °C y es tan duro como una roca, y deja al hielo antártico como una nievecilla primaveral. En la Antártida, si hicieras un túnel hacia abajo en el hielo, tendrías que excavar hasta un máximo impresionante de 4,5 km para alcanzar la roca. Pero en Europa, si hicieras el mismo túnel, lo único que verías es más hielo… pero hielo algo más templado que arriba. Poco a poco, el hielo se iría volviendo menos compacto y más húmedo, y finalmente, entre 10 y 30 km bajo la superficie, caerías al océano de Europa, un lugar gélido para nosotros, pero un auténtico horno al lado de la superficie.

De colonizar Europa algún día –y no hay razones de peso para hacerlo salvo que encontremos algo maravilloso allí abajo, que nunca se sabe–, éste sería un buen lugar por dos razones fundamentales. Por un lado, la capa de hielo protegería a los colonos de esos 540 rem diarios que acabarían con ellos de otro modo si estuvieran sobre la superficie. Por otra parte, en este lugar dispondríamos de agua líquida en una cantidad mayor de la que nunca podríamos necesitar. Algunas ideas, como las planteadas por el Proyecto Artemis, sugieren horadar una cueva en el hielo a poca distancia del océano bajo él, de modo que estuviéramos protegidos, podríamos expandir la base excavando más si es necesario, y tuviéramos agua a nuestra disposición a corta distancia bajo nuestros pies: una reserva de agua que es un océano entero.

Y ese océano, de acuerdo con nuestros modelos, también es impresionante –¡sólo de pensar lo que quiero escribir ya se me pone la carne de gallina, a ver si consigo transmitirlo!–. Para empezar, no es un océano como los de nuestro planeta, con masas de tierra que cubren una gran parte de la superficie: es un mundo-océano, no hay islas, ni continentes, sino una masa de agua que cubre la luna entera. Si nadaras en una dirección determinada justo bajo el hielo, sin desviarte de tu camino, volverías al mismo lugar sin encontrar ningún obstáculo. Además, dada la profundidad bajo el hielo, es un océano en perenne oscuridad: ni el menor rayo del minúsculo Sol del firmamento del satélite alcanza este lugar, y sólo los crujidos del hielo sobre ti, y los movimientos del agua, alcanzarían tus sentidos.

Es difícil de asimilar, pero más aún si piensas en la profundidad. Los océanos terrestres tienen una profundidad máxima de unos 11 km. Imagina que estuvieras en Europa, en la “superficie” del océano –y estamos hablando ya de entre 10 y 30 km bajo la superficie real de la luna–. Si te sumergieras 11 km hacia abajo, sobre ti estarías viendo el equivalente a la profundidad abisal más terrible de la Tierra… y, por debajo, seguiría habiendo océano. Y, si descendieras otros 11 km, lo mismo: más océano bajo tu cuerpo. Tendrías que sumergirte unos 100 km, ¡diez veces la Fosa de las Marianas!, para llegar al fondo y encontrar algo que no fuera agua.

Y ese viaje descendente en la oscuridad te llevaría a temperaturas más y más agradables, pues la fuente última de energía en Europa está abajo, no arriba, de modo que el lugar más confortable se encontraría muy probablemente al final del camino, 130 km bajo la tenue y gélida atmósfera, en el fondo, donde el calor desprendido por la roca permite la existencia de este océano indescriptible –porque lo intento, pero no lo consigo–. Esa agua caliente, además, se mezclaría con la más densa sobre ella, de modo que un intervalo razonablemente grande de profundidades tendría temperaturas “altas”. Eso sí, recuerda que el agua es extraña en cómo se comporta su densidad respecto a la temperatura: la máxima densidad se produce a 4 °C, con lo que esta mezcla por convección no llegaría a alcanzar las capas más altas y gélidas de ese oscuro reino.

Desgraciadamente, todo lo que podemos hacer acerca del océano bajo el hielo de Europa es crear modelos que se ajusten a los datos que tenemos “desde fuera”, porque alcanzarlo, si existe, es muy difícil. Piensa que no sólo hablamos de poner una sonda allí, que sea capaz de soportar los niveles de radiación de la superficie de la Luna en su órbita alrededor de Júpiter, sino que además debe ser capaz de horadar un agujero en un hielo tan duro como el granito hasta una profundidad que puede ser tres veces la altura del Everest. ¡Menudo proyecto!

De hecho, ni siquiera hemos vuelto a Europa desde Galileo en 1995. Un buen puñado de misiones se han planteado y cancelado a lo largo del tiempo, de modo que ya ni estoy seguro de que las que ahora mismo están activas lleguen a llevarse a cabo. La siguiente planeada es una misión conjunta entre las agencias espaciales estadounidense y europea (NASA y ESA), la Europa Jupiter System Mission (EJSM) (nombre bastante soso) o Laplace (mucho mejor, además de honrar al buen Pierre-Simon y su resonancia). La JAXA japonesa y el Roscosmos ruso parecen interesadas en colaborar, pero todo parece estar en el aire. La propia ESA no tiene suficiente dinero para financiar todas las misiones planteadas en las próximas dos décadas, de modo que en unos años deberá decidir cuáles siguen adelante y cuáles no… y ésta en particular no es seguro que siga, por más que tú o yo maldigamos.

La misión Laplace, si se lleva a cabo, constará de varias sondas que observarán en más detalle la magnetosfera joviana y –lo que más nos interesa en este artículo– dos de los satélites galileanos, Ganímedes y Europa. En el caso de Europa, el principal objetivo de la misión será determinar si realmente existe un océano bajo el hielo de la luna. Y para saberlo, si es que la misión se realiza y que encuentra datos concluyentes, tendremos que esperar a la década de 2020.

Más interesante aún es la posibilidad, si confirmamos la existencia del océano, de explorarlo, pero el coste y la dificultad son tan tremendos que necesitamos primero estar seguros de que hay agua ahí abajo, antes de intentar nada concreto más allá de prototipos –que los hay–. El plan básico, sin embargo, es bastante claro y espero que te parezca lógico en sus pasos.

El primer paso sería, naturalmente, posar una sonda sobre la superficie de la luna. De ella saldría una segunda fase de la misión: un robot “taladrador”. Esta segunda fase tendría la parte más difícil de la misión, conseguir horadar el hielo de Europa hasta el océano. Para hacerlo, tendría forma de bala de gran tamaño, ya que lleva algo dentro, como veremos en un momento: calentaría el hielo inmediatamente por debajo, fundiéndolo, y su propio peso lo haría descender y desplazar el agua, que se situaría sobre él, rellenando el hueco que ha dejado. Naturalmente, según el robot desciende, el agua vuelve a congelarse sobre él, de modo que no deja un túnel construido –una empresa mucho más difícil–, sino que desciende en una pequeña burbuja de hielo fundido en agua. Esto significa, desde luego, que este robot nunca podría volver a la superficie de nuevo.

La primera fase se quedaría arriba, en lo que sería la boca del túnel pero que realmente, tras el paso de la segunda fase hacia abajo, es un trozo de hielo recientemente fundido, claro. Esa primera fase tendría la antena con la que enviar y recibir información de la Tierra, y estaría conectada al robot mediante cables que éste va soltando según desciende, para poder comunicarse con él. ¡Sí cables, nada de comunicación inalámbrica! El problema es que, si el robot encuentra algo maravilloso ahí abajo, no tiene manera de volver para contárnoslo. Ni siquiera puede comunicarse con la Tierra por radio, ni con la sonda de arriba, porque unos cuantos kilómetros de hielo lo harían imposible… con lo que va soltando ese carrete de cable para poder dar señales de vida y recibir órdenes.

Como puedes imaginar, la cantidad de energía necesaria para calentar el hielo hasta el punto de fusión y luego fundirlo, teniendo en cuenta el volumen de una columna de un metro o dos de diámetro y unas decenas de kilómetros de profundidad, es enorme. La energía solar no es, evidentemente, una solución en este caso, de modo que muy probablemente la fuente de energía sería nuclear de fisión.

Finalmente, al llegar al fondo del hielo y encontrar agua, la tercera fase de la misión saldría de esta gran bala metálica: un robot acuático, capaz de moverse por el océano de la luna en total oscuridad. Esta tercera fase podría tener que sumergirse hasta profundidades escalofriantes –aunque la presión no sería insufrible como una profundidad similar produciría en la Tierra, por la ínfima gravedad de Europa–, explorar lo más posible en un mundo en el que no hay referencias, y luego encontrar su camino de vuelta, entrar en la “bala” otra vez y descargar los datos que pueda haber obtenido para que sean enviados de nuevo a la Tierra, tras recorrer unas decenas de kilómetros por cable y unos 700 millones de kilómetros por el espacio interplanetario.

Ya sé que todo esto suena a ciencia-ficción (dura, espero), pero lo creas o no, tenemos algunos prototipos iniciales tanto de la “bala horadadora” como del robot acuático. Hace unos años ya informamos de la misión de la NASA al cenote más profundo del mundo, y conocimos a la adorable Clementina, capaz no sólo de bucear en las aguas oscuras y exóticas del cenote, sino de hacer un “mapa mental” de su camino para volver otra vez a la superficie.

Respecto al horadador, se han realizado pruebas que han conseguido perforar el hielo ártico hasta alcanzar el océano por debajo de él –pero claro, estamos hablando de unos 20 metros en vez de kilómetros–, para comprobar que la idea es factible, y todo ha ido perfectamente. De modo que, aunque falten décadas, al menos tenemos un plan para explorar el fascinante océano bajo el hielo de Europa si encontramos pruebas de que existe y estamos dispuestos a gastarnos el dinero necesario.

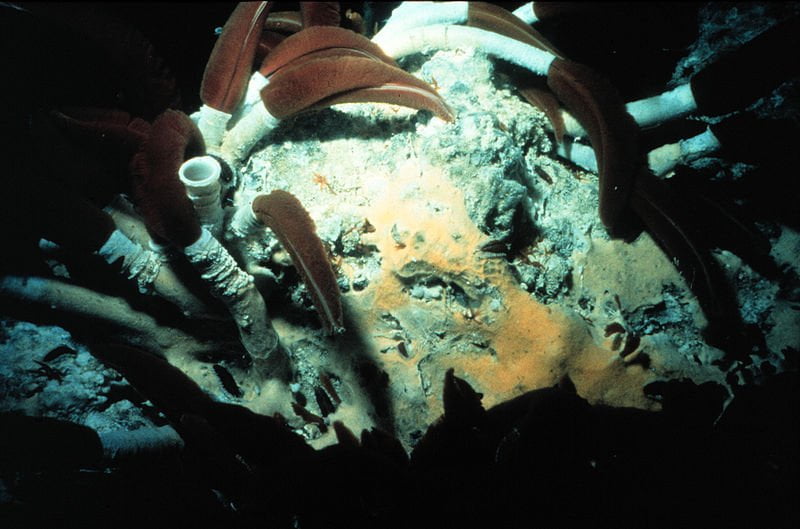

Pero ¿qué podría haber allí, además de agua y oscuridad? Durante un tiempo pensamos que probablemente se trataría de un lugar tan estéril como oscuro, pues ¿cómo puede haber vida sin la fotosíntesis, sin oxígeno que respirar, sin la luz del Sol? Incluso en los lugares más profundos de nuestros océanos, se pensaba que la fuente última de alimento y energía era la superficie, y que sin ella no podría haber vida allí abajo. Sin embargo, como probablemente sabes, en nuestro propio planeta hay seres vivos que no dependen del Sol para su subsistencia, ni siquiera respiran oxígeno. Hay bacterias extremófilas en algunos lugares del fondo de los océanos terrestres que no utilizan oxígeno como oxidante, sino otros elementos como el azufre, y que en vez de la fotosíntesis aprovechan otras reacciones de síntesis química que no requieren de luz solar para producirse.

La posibilidad existe, de modo que es fundamental que, de enviar misiones que alcancen la superficie de Europa –ni qué decir ya del océano–, nos aseguremos de que están esterilizadas. La verdad es que, en este caso, el peligro no es ni de lejos tan grande como en Marte, puesto que las bacterias que pudiera haber sobre los robots no tendrían demasiadas posibilidades de vida en la hostil Europa… pero nunca se sabe, y mejor estar seguros.

De modo que, aunque no haya la menor garantía, por supuesto, existe la posiblidad de que seres con mecanismos similares vivan en las profundidades de los océanos de Europa. Pero ¿habrá formas de vida más avanzadas, o simplemente bacterias extremófilas? ¿Es posible, si la energía desprendida por las fuentes térmicas del fondo es suficiente, que se desarrollen seres pluricelulares? No lo sabremos hasta que un día, tal vez, el foco valiente y solitario de un pequeño robot nadador se pose, por primera vez, sobre un movimiento extraño en el agua oscura.

En el próximo artículo de la serie, otro de los satélites galileanos: Ganímedes.

_________

Pedro Gómez-Esteban González. (2009). El Tamiz. Recuperado de: https://eltamiz.com/el-sistema-solar/