En el último artículo de la serie El Sistema Solar, fragmentado en muchas partes, exploramos el gigante Júpiter; al hacerlo hablamos, además del planeta en sí, acerca de su sistema de anillos y los minúsculos satélites escondidos en él (que espero que recuerdes: Metis, Adrastea, Amaltea y Tebe). Todos aquellos cuerpos muy cercanos al monstruo, como dijimos entonces, compartían algunas características comunes, pero principalmente dos – se trataba de objetos muy pequeños y condenados todos ellos a caer, tarde o temprano, sobre el inmenso planeta cuya gravedad los atrapa. Hoy, sin embargo, empezamos a fijarnos en otros cuerpos que, aunque forman parte del complejo y nutrido sistema joviano, no están tan cerca del padre Zeus ni caen en una espiral nefasta hacia él. Se trata, por fin, de lunas de un tamaño considerable, con una estructura más compleja que las meras rocas al estilo de Metis y compañía, de modo que dedicaremos un artículo a cada una en vez de agruparlas como antes.

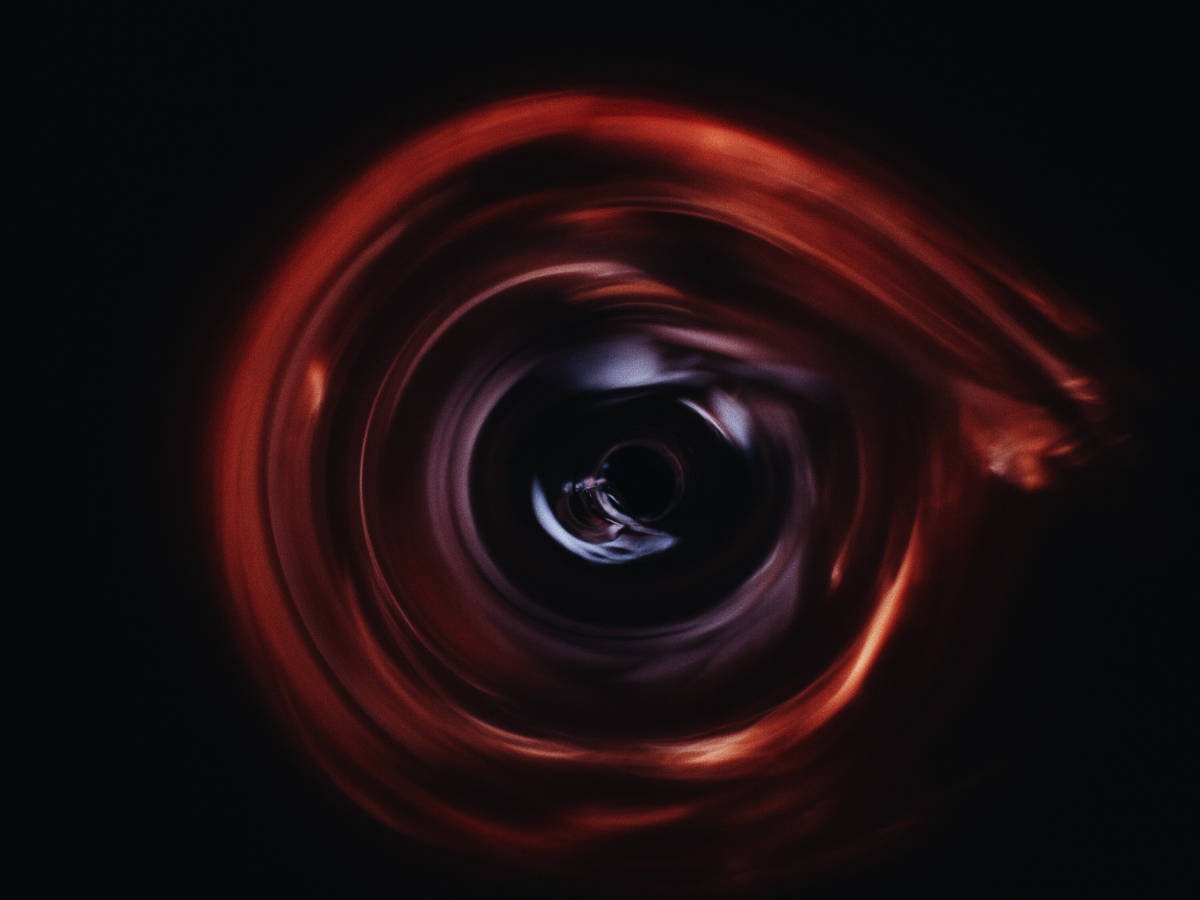

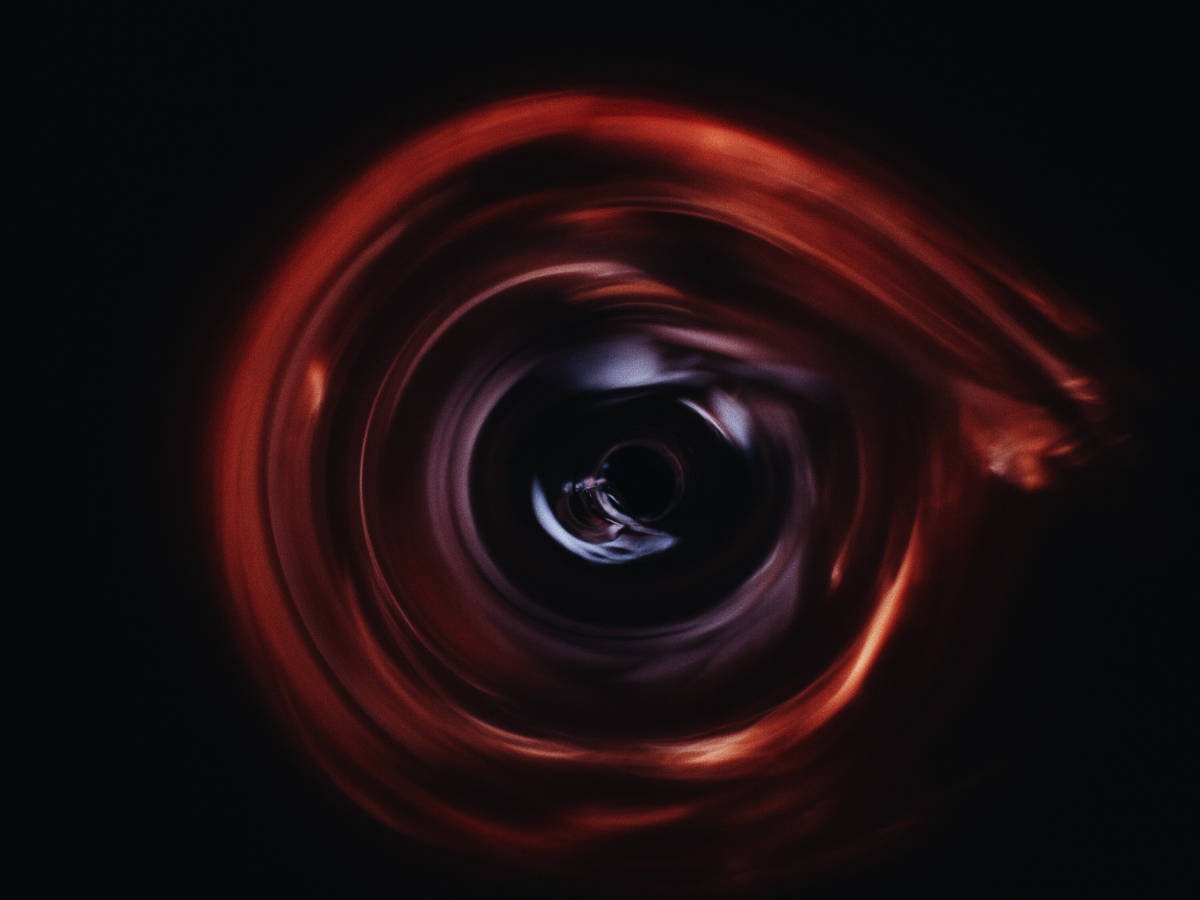

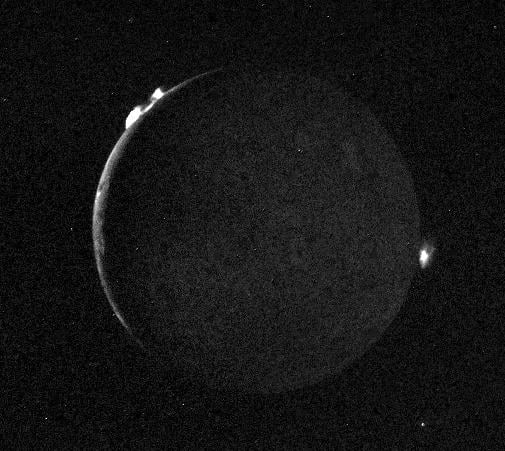

Ío, fotografiada por Galileo. ¿Es posible expresar con palabras una belleza así?

Hoy nos fijaremos en el más cercano de estos satélites de tamaño apreciable, el primero de los cuatro satélites galileanos. Se trata de una luna tan cercana aún a Júpiter que la gravedad del Leviatán es el aspecto más determinante sobre sus características, y la hace un objeto realmente fascinante: un cuerpo celeste de bellísimo aspecto y propiedades extremas, el lugar geológicamente más activo de todo el Sistema Solar, con las coladas de lava más calientes que conocemos. Un lugar hostil, gélido y ardiente de manera alternativa, con una atmósfera levísima y tóxica, inmerso en un mar de radiación ionizante de gran intensidad, con la presencia abrumadora del Padre Júpiter en el cielo. Hablaremos de Ío.

Esta maravillosa luna es, como digo, uno de los cuatro satélites de Júpiter denominados galileanos, así llamados en honor al italiano Galileo Galilei, que los descubrió a principios del siglo XVII. Se trata por tanto de lunas desconocidas hasta hace relativamente poco, ya que hace falta un telescopio para poder observarlas –como hizo el propio Galilego con el suyo de unos veinte aumentos–. Ío y sus compañeras fueron, de hecho, los primeros cuerpos del Sistema Solar descubiertos que no orbitaban la Tierra o el Sol.

Aunque creo que hemos mencionado esto alguna vez en El Tamiz, no puedo dejar de hacer énfasis en ello; aunque el polaco Nicolás Copérnico había postulado su modelo heliocéntrico, en el que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, los principales argumentos empíricos que demostraron que el polaco tenía razón vinieron por parte de Galileo, y estas lunas galileanas fueron uno de esos argumentos fundamentales. Hasta entonces era muy difícil determinar a ciencia cierta quién orbitaba alrededor de quién: los partidarios del geocentrismo eran de la opinión de que absolutamente todo lo que se veía en el firmamento giraba alrededor de la Tierra, que se encontraba en el centro del Universo. Y, aunque hoy día parezca mentira, era muy difícil refutar eso con gran seguridad. Pero todo cambió el día 7 de enero de 1610.

Ese día, en la Universidad de Padua, el divino italiano dirigió su telescopio de refracción hacia Júpiter, y observó varias estrellas (o eso le parecieron a él) muy cercanas al gigante, que no eran visibles a simple vista. Las siguientes noches, Galileo siguió observando esas tenues “estrellas”, y vio que se movían con Júpiter en el cielo, desapareciendo tras él de vez en cuando, de modo que una semana más tarde no le quedó duda: eran objetos que orbitaban alrededor de Júpiter. En su Sidereus Nuncius (“El mensajero de las estrellas”), publicado en marzo del mismo año, relató su observación y conclusiones. En sus propias palabras, el italiano había descubierto “tres estrellas en el firmamento que se mueven alrededor de Júpiter, del mismo modo que Venus y Mercurio alrededor del Sol.” Naturalmente, como puede verse por lo que dice, Galileo era heliocentrista, pero esta observación fue un auténtico mazazo al geocentrismo, pues era una prueba científica difícilmente refutable contra uno de los principios fundamentales de aquella teoría: sí existían, al fin y al cabo, objetos que no se movían alrededor de la Tierra.

Dibujos de las observaciones de Galileo de las cuatro lunas galileanas, tomado del Sidereus Nuncius.

En cuanto el Sidereus Nuncius de Galileo se fue extendiendo por Europa, cualquier astrónomo que se preciase con un telescopio decente puso sus ojos en Brihaspati, y todos pudieron observar, si tenían paciencia y anotaban la posición de los recién descubiertos satélites, que se trataba efectivamente de cuatro cuerpos minúsculos, dado su escaso brillo y relativa cercanía a la Tierra. A pesar de que fue Galileo quien los descubrió, hoy en día utilizamos los nombres que les dio otro astrónomo, el alemán Simon Marius, que se inspiró en los de varias amantes de Júpiter, entre ellas, claro está, la propia Ío.

Incluso aunque era imposible, con los telescopios de la época, ver detalle alguno de esta luna o de cualquiera de sus compañeras, sí era posible medir dos cosas muy interesantes simplemente observando esos minúsculos puntos de luz que giraban alrededor de Júpiter. Por un lado, el tiempo que tardaban en dar una vuelta, es decir, su período orbital: en el caso de Ío, Galileo determinó que era de unas 42 horas y media, es decir, muchísimo menos que las cuatro semanas de nuestro propio satélite. Por otra parte, era posible medir, utilizando la trigonometría, el radio de la órbita de Ío en su movimiento alrededor de Júpiter: 420 000 km en la periapsis (punto más cercano al planeta) y 423 400 en la apoapsis (punto más lejano), es decir, una órbita bastante elíptica para un satélite tan cercano a su planeta.

Y lo mismo –medir período y radio– podía hacerse para los otros satélites del monstruo Júpiter. Aunque aún no se había publicado en el momento del descubrimiento de estas lunas, los datos encajarían con una perfección maravillosa en la relación radio-período orbital de la Tercera Ley de Kepler –que se publicaría en 1619–, y las lunas jovianas se convirtieron, una vez más, en la prueba empírica. Pero no sería la última vez, como ya vimos al hablar, en la primera entrega sobre Júpiter, acerca de la determinación de la velocidad de la luz utilizando precisamente las lunas galileanas. ¡Pero había más jugo aún que extraer de ellas sin siquiera ver su superficie con un telescopio!

Lunas galileanas

Según se fueron detallando los “calendarios” de estas lunas, además de la relación kepleriana entre período y radio, se observó otra cosa muy curiosa, que no tenía por entonces similitud en ningún otro lugar del Sistema Solar –porque no se conocían otros sistemas de satélites tan cercanos entre sí y a su planeta central–. Las tres lunas galileanas más cercanas a Júpiter (Ío, Europa y Ganímedes) tardaban tiempos que guardaban relaciones enteras sencillas en dar una vuelta a Júpiter: cada una tardaba el doble que la anterior en dar una vuelta a Júpiter. De acuerdo con Kepler –y luego con Newton, que demostró que las “leyes” de aquél era consecuencias inevitables de las suyas propias, más generales–, cada luna más alejada de Júpiter debía tardar más tiempo en dar una vuelta, y existía una relación matemática tiempo-radio orbital. Pero ¿qué obligaba a que Europa diera una vuelta por cada dos de Ío, y a que Ganímedes diera una vuelta por cada dos de Europa y cuatro de Ío?

El primero en explicarlo fue el genial astrónomo y matemático francés Pierre-Simon, marqués de Laplace, quien ya hizo su aparición en esta misma serie al postular su hipótesis nebular sobre la formación del Sistema Solar. Laplace utilizó la dinámica y gravitación newtonianas para mostrar cómo los satélites, en su movimiento alrededor de Júpiter, ejercían tirones gravitatorios unos sobre otros que creaban una resonancia si los períodos orbitales eran los adecuados. De hecho, Laplace mostró también que en otras configuraciones de satélites la situación sería inestable y alguno de los satélites saldría despedido o caería hacia el planeta, con lo que la situación no duraría mucho; es más, pronto los astrónomos comprendieron que, en tiempos pasados, pudo haber muchas otras configuraciones de satélites que no eran estables… sólo que no las vemos ya, por esa misma razón, sino que sólo podemos observar las que se corrigen a sí mismas –como estas tres lunas–, las que no presentan demasiada influencia entre unos cuerpos y otros en lo que a la estabilidad se refiere, y las que, siendo inestables, están tardando lo suficiente en desaparecer para que podamos verlas; un caso muy reciente de esto lo vimos en las lunas interiores de Júpiter, que caen continuamente hacia el gigante.

Aunque luego se descubrirían otros ejemplos de resonancias orbitales estables en el Sistema Solar, la de Ío, Europa y Ganímedes se denomina resonancia de Laplace en honor al marqués. Y esa resonancia resulta tener consecuencias importantísimas para estas lunas, y en particular para Ío, ya que es la responsable de las características fantásticas de este satélite, aunque eso no pudiera saberlo aún Laplace, para quien las lunas galileanas eran meros puntos de luz. Y, aun así, Laplace fue capaz incluso de calcular las mínimas desviaciones de esta resonancia por parte de las Lunas debido a la precesión de la periapsis de Europa e Ío, es decir, en cristiano, al hecho de que el punto más cercano a Júpiter de la órbita de estas dos lunas se va desplazando con el tiempo alrededor del propio planeta, lo que complica ligeramente el movimiento de todo el sistema.

Laplace fue también el primero en dar una estimación de la masa de Ío, ¡simplemente observando las trayectorias de cada luna! A partir de los pequeños “tirones” gravitatorios sobre las otras, Laplace realizó una estimación bastante burda –un 25% de la masa real–, pero al menos fue capaz de dar un orden de magnitud, lo que tiene un mérito enorme. Hoy estimamos la masa de Ío como unos 8,93·1022 kg, es decir, bastante similar a la de nuestra propia Luna, que es algo más ligera. Sin embargo, poco más podía determinarse sin ver la propia superficie del satélite, lo cual era imposible en época de Laplace.

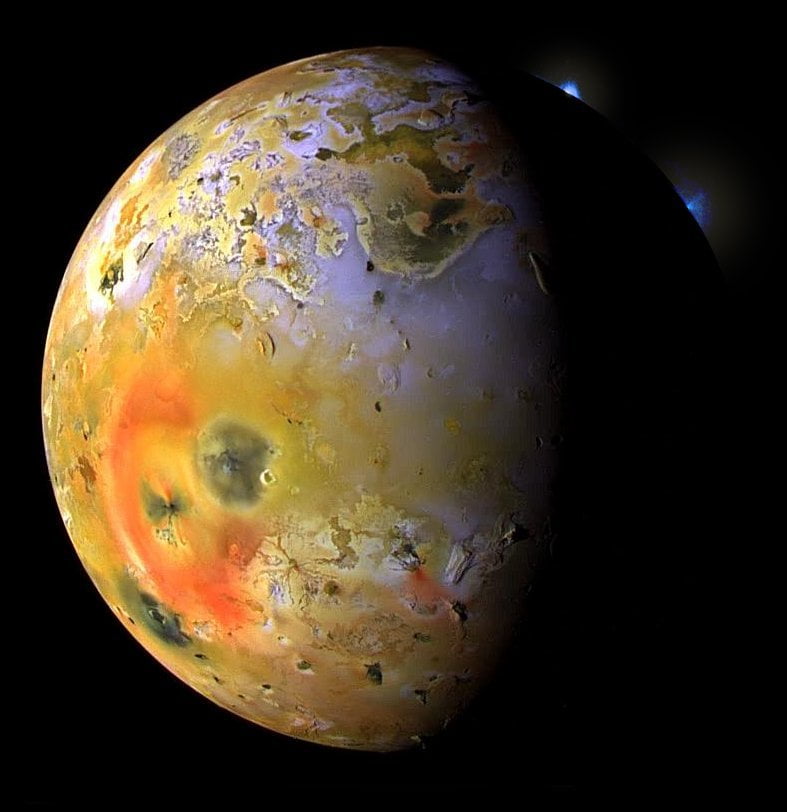

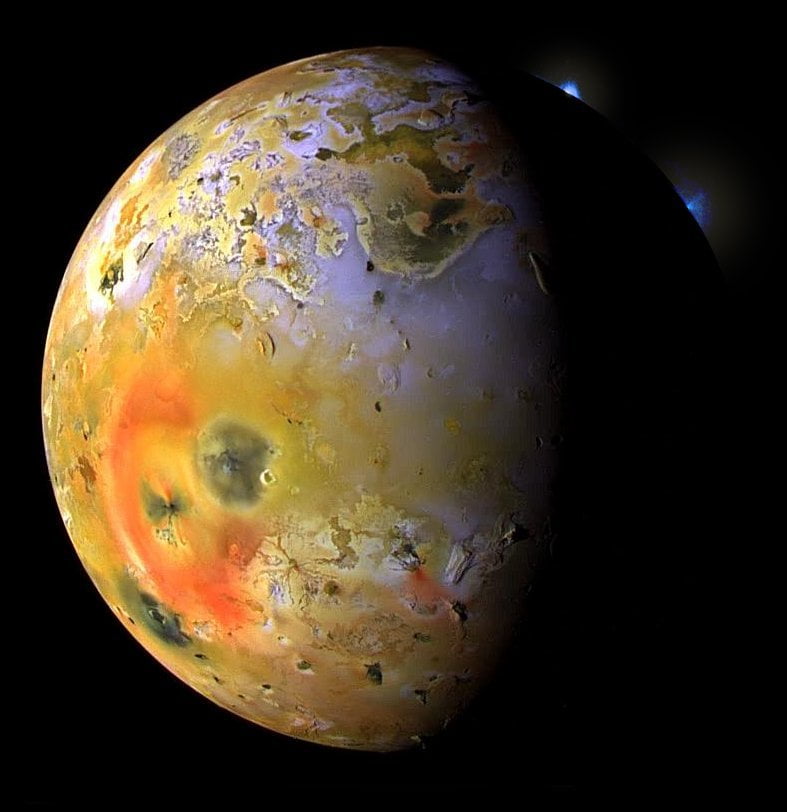

Con el tiempo, claro, los telescopios se fueron haciendo cada vez más y más potentes, y a finales del siglo XIX ya era posible ver Ío como algo más que un punto o un disco diminuto. En 1897, el astrónomo estadounidense Edward Emerson Barnard determinó con un error bastante pequeño el radio de la luna, que (con el valor real, no el de Barnard) es de unos 1821 km, una vez más ligeramente mayor que el de nuestra propia Luna. A partir de entonces se fue adquiriendo información visual poco a poco, poniendo de manifiesto el color peculiar de la luna, muy diferente en su aspecto de cualquier otra descubierta hasta entonces. No sólo tenía colores bastante variados sobre su superficie, sino que los que dominaban eran el naranja y el amarillo, algo bastante curioso.

A partir de los datos de masa y radio medio, fue posible determinar la densidad de Ío, lo suficientemente grande como para estar seguros de que no tenía demasiado hielo, como sucedía con otros satélites tan alejados del Sol. No sólo eso: a diferenca de su hermana Europa, Ío ni siquiera tenía cantidades apreciables de hielo sobre su superficie, como era evidente por su llamativo color anaranjado. Al emplear la espectroscopía para determinar a qué elementos se correspondían esos colores se vio que, efectivamente, no había hielo, y sí grandes cantidades de azufre en distintos compuestos, especialmente dióxido de azufre (SO2).

Al ser capaces de identificar ya distintas partes de su superficie, fue posible observar cuánto tiempo tardaba la luna en dar una vuelta sobre sí misma, y el resultado no fue ni sorprendente ni curioso para un cuerpo que gira tan cerca de un monstruo como Júpiter –de hecho, estoy seguro de que, si has seguido la serie hasta ahora, sabes lo que voy a decir–: Ío tarda exactamente lo mismo en girar alrededor de Júpiter que en rotar sobre sí misma, es decir, unas 42 horas, con lo que siempre presenta la misma cara al gigante.

Fotografía de Ío tomada por la Pioneer 11 el 2 de diciembre de 1974.

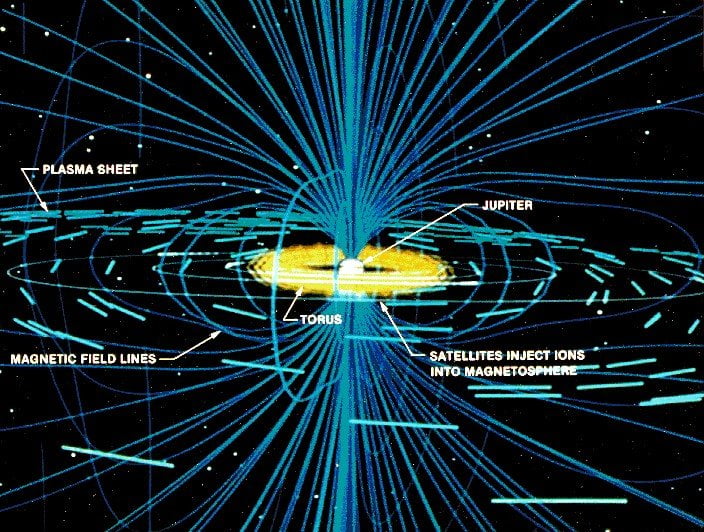

El siguiente gran salto en nuestro conocimiento sobre esta extraña luna lo dimos al llevar, por fin, sondas hasta el sistema joviano. Las dos Pioneer realizaron diversas observaciones y mediciones sobre Ío, y determinaron algunas cosas extraordinarias; por un lado, y no voy a repetir aquí lo que ya dijimos al hablar de Júpiter, Ío estaba asociada a un intenso cinturón de partículas cargadas alrededor de Júpiter, y ligada íntimamente al campo magnético del planeta: por una parte, muchas de esas partículas cargadas parecían proceder de la propia Ío, y por otra la luna recibía enormes dosis de radiación como consecuencia de esa interacción con su amante.

Pero más interesante aún era el hecho de que, como comprobó la Pioneer 10, Ío tenía atmósfera. Sí, bueno, era una atmósfera muy tenue formada fundamentalmente por dióxido de azufre, una diezmillonésima parte de la presión atmosférica terrestre… pero estamos hablando de un cuerpo del tamaño de nuestra Luna. Algo no encajaba; un cuerpo con esa escasísima atracción gravitatoria –la velocidad de escape sobre su superficie es de unos meros 2,6 km/s– no debería ser capaz de retener gases de ese modo. Muchos astrónomos sospechaban ya, desde luego, cuál podía ser la causa de la presencia de esa tenue atmósfera: ¿mucho azufre en la superficie y gases sin origen conocido? No hace falta ser Laplace para sumar dos y dos; pero había más datos que apuntaban en la misma dirección, como se comprobaría pronto.

Porque, según avanzó la espectroscopía, fue posible estimar la temperatura de la superficie de Ío, que resultaba ser anormalmente alta, teniendo en cuenta lo lejos del Sol que se encuentra. Muchos sospechaban, naturalmente, que la actividad volcánica era la razón de todas estas anomalías, pero hacía falta verificar que ese vulcanismo existía. En 1979, los astrónomos Stan Peale, Patrick Cassen, y R. T. Reynolds publicaron en Science un texto clarividente, “Melting of Ío by Tidal Dissipation”, en el que no sólo postulaban un interior caliente, fundido y responsable tanto de la presencia de una atmósfera como de la temperatura anormalmente alta de la superficie, sino que además planteaban una posible explicación del porqué de ese interior tan caliente. Pero, antes de hablar de esa explicación, hablemos de la confirmación de la hipótesis volcánica… porque esa confirmación llegaría menos de un año después de la publicación del artículo de Cassen, Peale y Reynolds, y sería de una claridad tan meridiana que nadie, en ninguna parte, pudo negarla o ignorarla, y de una belleza sobrenatural.

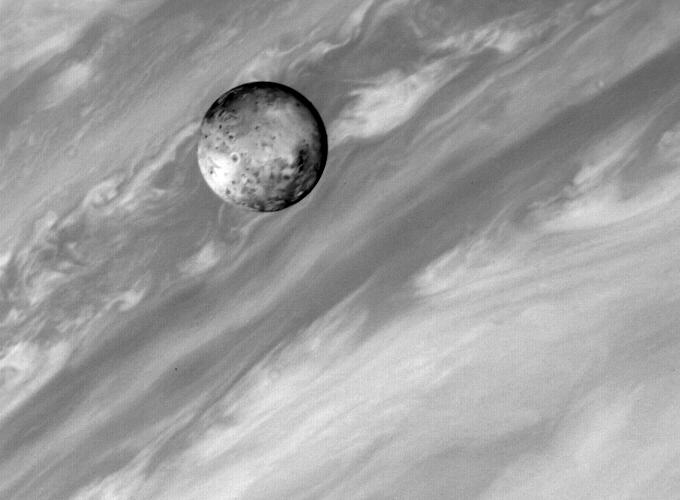

Ío, fotografiada por la Voyager 1 con Júpiter al fondo.

Las responsables de la confirmación fueron, como seguro que sospechas, las dos siguientes exploradoras el sistema joviano: las sondas Voyager, viejas conocidas de la serie como también lo eran las Pioneer. Las Voyager empezaron a enviar fotografías de una calidad incomparable a las de las Pioneer, fotos bellísimas y con una cantidad ingente de información. Al principio muchos astrónomos pensaron que las manchas oscuras sobre su superficie serían cráteres de impacto, ya que la levísima atmósfera de Ío era completamente incapaz de detener roca alguna que se acercase a la luna –de ahí que casi todos los cuerpos tan pequeños, como nuestra Selene, estén tan recubiertos de cráteres–, pero según fueron llegando fotos y más fotos se fue haciendo evidente que esto no era así.

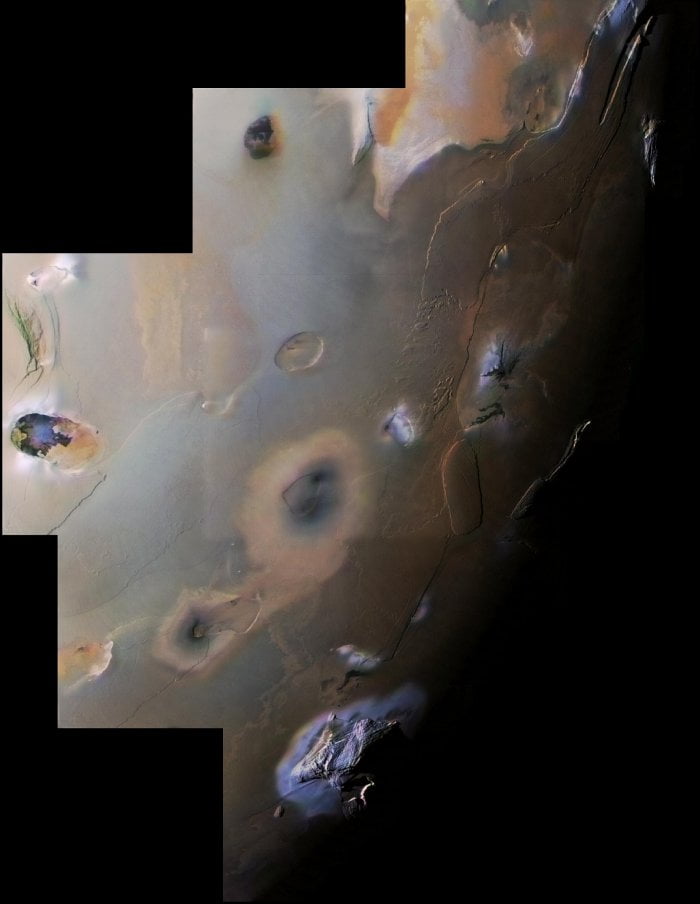

Mosaico de imágenes de la superficie de Ío tomadas por la Voyager 1. Versión a 2175x2810 px.

Por un lado, las manchas oscuras rodeadas de “anillos” sulfurosos de distintos colores se parecían muchísimo más a calderas volcánicas que a cráteres de impacto. Y por otro lado, mucho más importante en cuanto al razonamiento lógico sobre el problema se refiere: había enormes extensiones lisas en la superficie de Ío, y el número de cráteres claramente identificables era casi nulo. Sólo había dos posibilidades: o bien algo había protegido a Ío de todos y cada uno de los impactos que se hubieran producido, a lo largo de los eones, sobre su superficie (una posibilidad bastante absurda) o, con mucho más sentido, la superficie de la luna se estaba renovando constantemente. No es que no hubiera impactos meteóricos: ¡es que la propia luna se “limpiaba”, recubriendo los cráteres con nuevas coladas de lava de forma continua a lo largo de los millones de años de su existencia!

Pero, aunque alguno pudiera haber dudado de ese razonamiento, no había necesidad de pensar para conocer la verdad; Ío nos mostró su secreto en vivo y en directo, sin el menor rubor, y las cámaras de las Voyager se recrearon:

No sólo Ío había tenido actividad volcánica durante mucho tiempo… estaba teniéndola ahora mismo, y con una intensidad abrumadora. De hecho, no conocemos ningún otro lugar –en el Sistema Solar o fuera de él– más activo. Enormes plumas volcánicas surgen de su superficie continuamente, y alcanzan alturas de cientos de kilómetros. Ahí estaba el origen de la atmósfera de Ío: la atmósfera no era permanente en el sentido de que estaba siendo constantemente “reciclada”: por un lado, desaparecía debido a la escasa gravedad del satélite y su interacción con la magnetosfera joviana, y por otro era renovada por las emisiones volcánicas. Algo parecido pasaba con la superficie, claro, que era “rejuvenecida” todo el tiempo por las constantes y gigantescas coladas de lava. Y todo ello producido por las grandes temperaturas del interior de la luna. Pero ¿cuál era la causa de esas elevadas temperaturas?

Si has seguido la serie con nosotros desde el principio, sabes que no hay muchas causas posibles de que un cuerpo del Sistema Solar esté caliente por dentro; por una parte están los isótopos inestables que contienen casi todos los objetos, procedentes de la propia materia que formó el sistema, y que proporcionan a nuestro propio planeta una buena cantidad de calor interno; sin embargo, para justificar la temperatura interior de Ío esta luna tendría que tener cantidades enormes de isótopos radioactivos, ya que una concentración razonable nunca podría producir tal infierno subterráneo. Por otro lado, está la contracción gravitatoria “a la Júpiter”… pero claro, eso es una broma para el minúsculo satélite, con lo que tampoco es capaz de explicar nada. A todo esto se suma el hecho de que, cuanto más pequeño es un cuerpo, más rápidamente se enfría (pues el volumen es proporcional al cubo del radio, pero la superficie lo es al cuadrado)… con lo que Ío debería haberse enfriado hace mucho, mucho tiempo: emite una potencia radiativa de unos 1014 vatios, que se dice pronto.

Sin embargo, Peale, Cassen y Reynolds lo habían explicado con elegancia en su artículo de 1979. La razón de que Ío siguiera calentita era, curiosamente, la resonancia de Laplace. El fenómeno completo no es sencillo, pero permite que intente explicarlo con breves –y pobres– palabras. Si las otras lunas galileanas no existieran, a Ío le hubieran pasado dos cosas que no han sucedido: por un lado, se hubiera ido alejando de Júpiter y estaría ahora bastante más lejos de él (algo parecido le pasa, como recordarás, a nuestra Luna), y por otro, su órbita se hubiera ido haciendo más y más circular en vez de ser tan elíptica como lo es en la realidad. Pero los tirones gravitatorios debidos a la resonancia con Europa y Ganímedes fuerzan todo el tiempo a Ío a permanecer en esa órbita cerrada y elíptica alrededor del Leviatán Júpiter. Y eso, como las imprudencias, se paga.

Según Ío orbita alrededor de Júpiter a tan corta distancia, la intensísima gravedad del monstruo tira de ella, pero no lo hace igual ni por asomo en todos los puntos de su órbita. A lo largo de una vuelta, cuando Ío pasa por su periapsis alrededor de Júpiter sufre la máxima atracción, y lo contrario pasa en la apoapsis. De modo que es como si tirasen de Ío hacia Júpiter con una fuerza variable a lo largo del tiempo… ¡pero recuerda que sólo tarda 42 horas en dar una vuelta! Es algo parecido a lo que pasaría si cogieses una pelota de goma y la apretases y luego estirarses, apretases y luego estirarses, una y otra vez. La fricción de esa deformación repetida iría calentando la pelota de goma, y eso es exactamente lo que le pasa a Ío. Su calor interno se debe a la fricción originada por las mareas rápidas e intensas debidas a Júpiter, y eso sería imposible sin que mantuviese esa órbita cerrada y “estirada” debido a la resonancia del buen Laplace. ¿Quién se lo hubiera dicho al marqués?

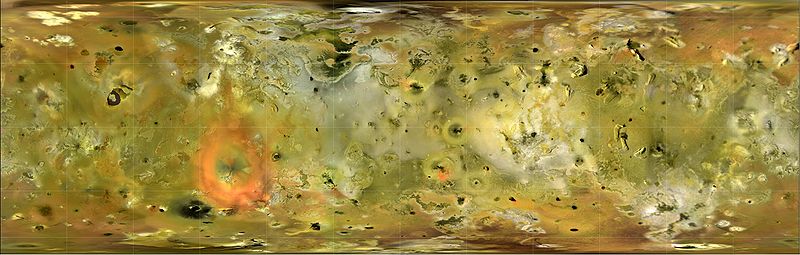

Mapa de Ío elaborado con imágenes de las Voyager y Galileo. Versión a 11445x3643 px (¡ojo, bastante pesada!).

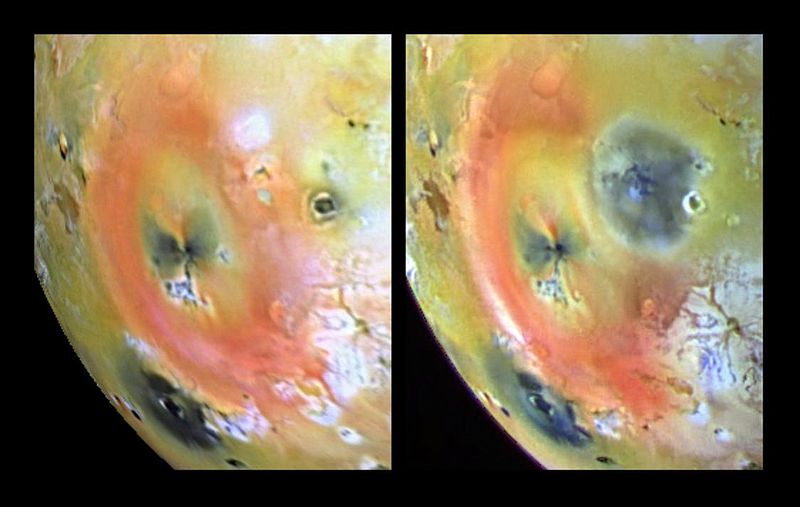

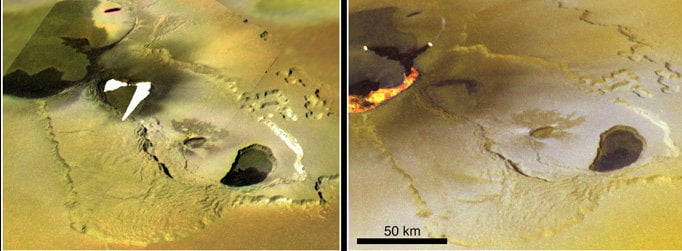

Cuando Galileo llegó a Júpiter en 1995 pudimos tener imágenes aún mejores de Ío, y un mapa completo de su superficie con una calidad bastante buena. Es más, Galileo pasó el suficiente tiempo allí como para tomar imágenes del mismo sitio en momentos diferentes, con lo que hemos podido incluso ver la continua mutación de la superficie de la luna según las coladas de lava y las deposiciones de dióxido de azufre cubren extensas regiones. Algunos de los volcanes de Ío son de una violencia tremenda: Tvashtar, Pillan, Prometeo, Pele… y modfican el aspecto de la luna todo el tiempo:

Imágenes “antes y después” tomadas por Galileo, tras una erupción de Pillan (arriba a la derecha). Pele es el rodeado por el anillo rojizo. Versión a 1124x712 px.

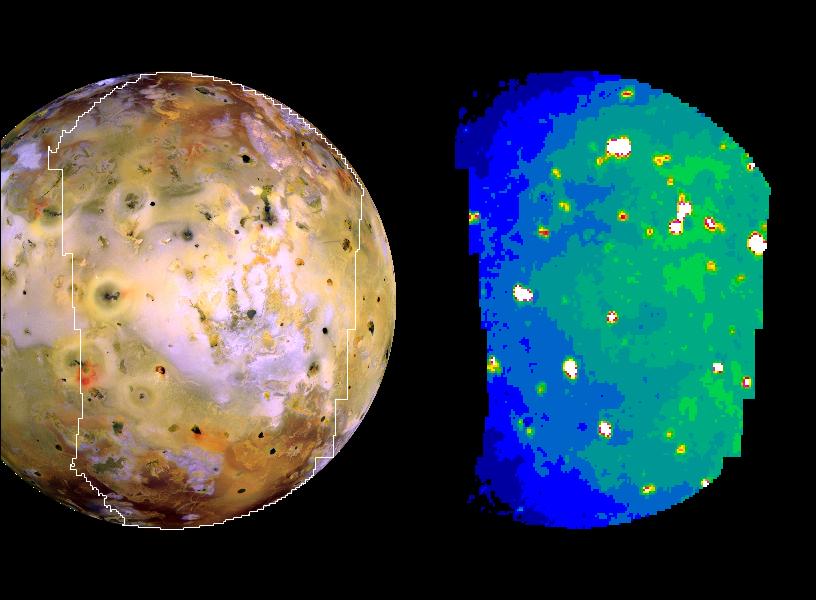

La temperatura interna de Ío es tan grande a escasa profundidad, y la actividad volcánica tan intensa, que en cualquier momento que la mires te encuentras con multitud de focos calientes, como puedes ver en esta imagen de Galileo en infrarrojo:

Temperatura de Io

Hay muchísimos volcanes grandes y pequeños, pero mi favorito, sin duda alguna, es Tvashtar, así nombrado por el dios hindú de los herreros –razón de sobra, por sí sola, para que sea mi preferido–. Algunas de las erupciones de este monstruo escupen plumas que llegan a más de 300 km sobre la superficie de la luna: el gas emitido se enfría según sube hasta que “nieva” dióxido de azufre sobre la superficie de Ío, como puede verse en esta estremecedora secuencia de imágenes tomadas por la sonda New Horizons. No hay película de ciencia-ficción que pueda acercarse a esto:

Estos volcanes emiten además grandes cantidades de lava –fundamentalmente silicatos– a una temperatura elevadísima, más alta que cualquier otra lava conocida. En el siguiente par de imágenes de Tvashtar tomadas por Galileo, las partes blancas lo son porque la temperatura era tan alta que la cámara digital de la sonda quedó “cegada” y no pudo siquiera mostrarlas:

Pero los volcanes tienen otras consecuencias menos visibles. Por ejemplo, la cantidad de lava producida es muy grande, con lo que los movimientos tectónicos son bastante intensos, y se forman montañas verdaderamente gigantescas por la subducción resultante. La cordillera más alta de todas, Boösaule Montes, alcanza más de 17 kilómetros de altura sobre la llanura circundante, ¡y recuerda el tamaño de la propia Ío! Montañas gigantescas, volcanes por todas partes, una atmósfera de óxido de azufre que nieva de vez en cuando, según alguna erupción crea un paraguas de gas y polvo de cientos de kilómetros de tamaño. Y todo ello –en el lado correcto de Ío, claro– con la Gargantúa Júpiter al fondo. Qué lugar, ¡qué lugar!

Otra consecuencia de la intensa actividad volcánica es, por supuesto, la contribución de Ío al maremágnum de partículas que rodean a Júpiter. Ya hablamos del “donut de Ío” en la segunda entrada sobre Júpiter; las contribuciones de las Voyager y la Galileo nos han permitido comprender razonablemente bien el proceso completo. Los volcanes de Ío emiten cantidades ingentes de distintos gases, como puedes ver en el vídeo de arriba, y debido por un lado a la escasa gravedad de Ío y por otro a los impactos con partículas cargadas –ya que Ío no dispone de un campo magnético propio que pueda proteger su superficie de ellas–, esos gases van escapando y forman una especie de nube alrededor de la Luna, que se va expandiendo poco a poco y alejándose de ella. Estas moléculas gaseosas permanecen en la nube durante unas 20 horas y moviéndose más o menos con Ío, pero su destino es otro: el toroide de plasma en forma de donut asociado a la luna.

Toroide de plasma asociado a Ío.

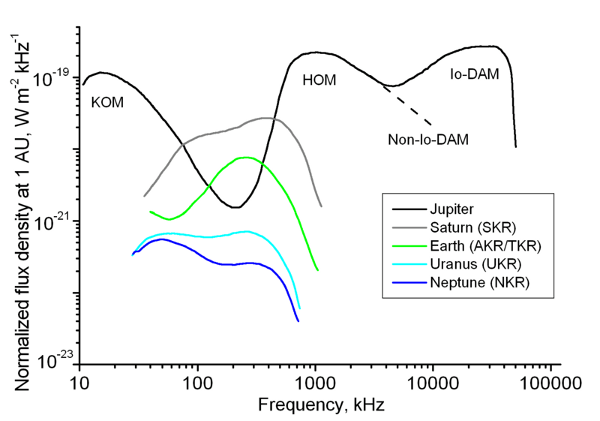

Porque claro, tan cerca de Júpiter hay una cantidad tremenda de partículas cargadas que no se mueven con Ío, sino que rotan al son de la magnetosfera de Júpiter. Como consecuencia, según las moléculas gaseosas se alejan de la Luna, van recibiendo choques y más choques de otras partículas muy energéticas y acaban como átomos ionizados, con lo que se va “limpiando” la nube y se van añadiendo iones a la magnetosfera de Júpiter… iones que, según vuelven a casa y chocan con los gases emitidos por los volcanes de Ío, van renovando el toroide de plasma asociado a Ío. Y, como consecuencia de todo ello, el sistema Júpiter-Ío es una verdadera “linterna” de radiación decamétrica debida al giro de estas partículas cargadas, la primera radiación electromagnética asociada a la magnetosfera joviana que detectamos desde la Tierra, y de la que ya hablamos al estudiar al propio Júpiter:

Picos de radiación

Desgraciadamente, ahora mismo no hay ninguna misión concreta planeada y confirmada que sea específicamente a Ío, aunque algunas otras destinadas al sistema joviano probablemente nos deleitarán con nuevas fotos de Ío según pasen cerca de esta violenta luna. Eso sí, hará falta esperar hasta la década de los 20 para que las que más preparadas estarán para tomar buenas fotos –Jupiter Europa Orbiter y Jupiter Ganymede Orbiter– nos envíen más imágenes que corten el aliento.

Por más que aprendamos sobre ella en el futuro, sin embargo, no podemos engañarnos: no hay posibilidades de vida que encajen con ninguna de las formas que consideramos viables, ni razones para establecer bases allí. Ya sé que es un poco decepcionante despachar los dos aspectos más sugerentes de la serie –la colonización y la vida– en un solo párrafo, pero si tienes en cuenta todo lo que has aprendido, creo que estarás de acuerdo conmigo. Por una parte, la atmósfera es muy tenue y compuesta fundamentalmente de dióxido de azufre; esto, asociado a la ausencia de un campo magnético “protector” y a la inmersión de la luna en un mar de partículas cargadas muy energéticas haría inviable estar sobre la superfice. Para que te hagas una idea, si un ser humano recibe en un año una dosis de radiación ionizante de 1000 rem es de categoría LD 100/14, es decir, es una dosis letal para el 100% de la gente en 14 días. Esto es en un año; bien, la superficie de Ío recibe unos 3600 rem al día. En otras palabras, si permanecieras sobre la superficie un solo día, tu médula ósea quedaría destruida, sufrirías hemorragias internas en poco tiempo y morirías con bastante sufrimiento en pocos días.

En otros lugares de condiciones similares del Sistema hemos dado una solución muy fácil a este problema: ¡bases subterráneas! Pero ¿en Ío? Con la inestabilidad geológica de la luna nuestras cavernas estarían casi condenadas a colapsarse sobre nuestras cabezas tarde o temprano. Además, Ío no tiene nada que pueda servirnos de mucho y que justifique los enormes peligros a los que nos someteríamos si permaneciésemos allí, ni siquiera un tiempo corto. Como dijimos al hablar de Júpiter, el sistema joviano es un lugar excelente para establecer bases de reabastecimiento estratégicamente situadas en la región media del Sistema Solar, pero hay muchísimos lugares más agradables que Ío, más alejados de la tormentosa región interior de la magnetosfera del planeta y con superficies tal vez más aburridas, pero también más seguras.

Respecto a la vida, pasa algo parecido: las moléculas complejas necesarias para formarla no tendrían tiempo de formar nada, porque serían destrozadas en mil pedazos por los iones que golpean la luna constantemente, todo ello aparte de que las propias condiciones de Ío –toroide de plasma aparte– son horrorosas para cualquier forma de vida que podamos imaginar. No creo que lo que podamos aprender de la luna en el futuro cambie este hecho básico, aunque nunca se sabe.

En el próximo artículo de la serie, una luna joviana no menos interesante que Ío, y bastante más desconocida: la misteriosa Europa.

_________

Pedro Gómez-Esteban González. (2009). El Tamiz. Recuperado de: https://eltamiz.com/el-sistema-solar/