Iniciamos hoy, como ya anunciamos la semana pasada, la serie acerca del Sistema Solar. Cuando llevemos dos o tres artículos en la serie añadiremos una página descriptiva independiente, pero por ahora puedes leer acerca de sus objetivos y planteamiento en la Presentación.

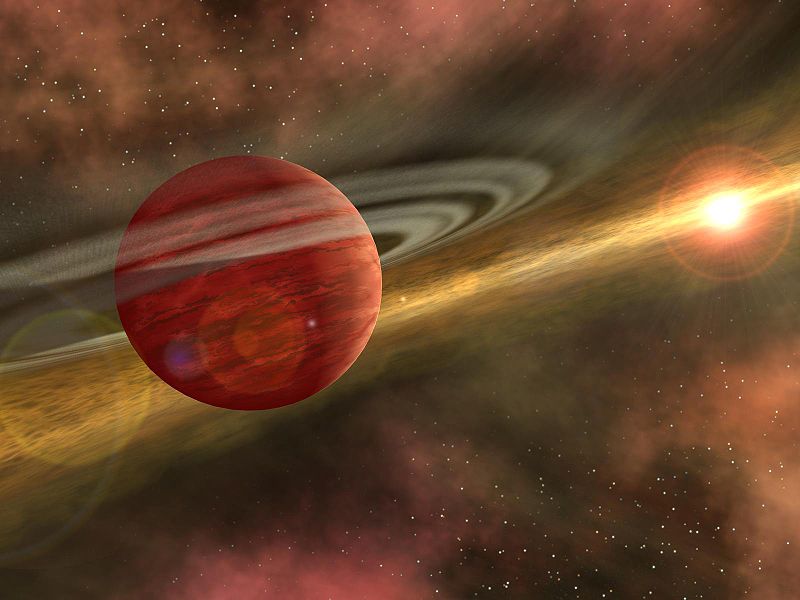

Planeta en formación. Crédito: NASA/JPL.

Finalmente hemos decidido, tras leer vuestras sugerencias y comentarios, alternar los artículos específicos sobre cuerpos del sistema con otros más globales o abstractos sobre conceptos de planetología o que se refieren al Sistema Solar en su conjunto. Parecía algo extraño empezar el viaje por los cuerpos que rodean a nuestro Sol sin hablar, aunque fuera brevemente, de por qué están ahí y de dónde provienen. De modo que en este primer artículo de la serie hablaremos del nacimiento del Sistema Solar.

La verdad es que aún no estamos completamente seguros de cómo se formó nuestro sistema de forma detallada. Por una parte, los datos de los que disponemos se refieren al estado actual del Sistema Solar, no a su nacimiento, de manera que a lo más que podemos llegar es a elaborar modelos teóricos de cómo podría haber empezado todo y aplicar las leyes físicas correspondientes para simular cómo debería haber evolucionado, y luego comprobar si lo que resulta al cabo del tiempo es lo que vemos hoy en día.

Por otro lado, estamos hablando de un fenómeno astronómico del que la muestra completa de casos es lo más pequeña posible: sólo conocemos un único sistema estelar en detalle, el nuestro. De modo que extraer conclusiones acerca de los fenómenos que lo han producido es algo delicado. Las características iniciales y los procesos subsiguientes que han producido lo que vemos hoy con nuestros telescopios al mirar a nuestros planetas vecinos pueden haber sido una inevitabiliad física o una casualidad extraordinaria (y suponer una cosa o la otra modifica los modelos teóricos una barbaridad).

¿Somos un sistema estelar típico? No tenemos ni idea. Mucha gente piensa, al principio, que “deberíamos” ser un sistema típico: ¿por qué iba a ser nuestro Sistema Solar especial? Sin embargo, hay dos razones por las que esta primera idea es errónea. En primer lugar, incluso aunque el Sol fuera una estrella elegida aleatoriamente de entre todas las que existen, elegir una estrella podría producir casos típicos o excepcionales: los promedios sólo tienen sentido al hablar de muestras muy grandes.

Pero existe una razón más poderosa y más interesante para poner en cuestión la idea de que somos un “sistema típico”: lo estamos mirando nosotros. Es decir, para empezar, el Sistema Solar no es un sistema elegido al azar de entre todos los que existen, sino entre todos los que existen con seres inteligentes que viven en él. Dicho de otra manera, si nosotros nos preguntamos por nuestro Sistema Solar es que hay alguien que se pregunta por él, y eso puede hacer del sistema un lugar muy especial. Hablamos ya acerca de este asunto hace algún tiempo en la mini-serie sobre efectos de selección del observador.

Desde luego, es posible también que no sea necesario nada realmente especial para que la vida aparezca en un sistema planetario, y que las características del nuestro sean totalmente típicas, pero ahí está la cuestión: no lo sabemos. Es de esperar que, con el tiempo, podamos observar otros sistemas planetarios en detalle y comprobar cómo de especial es el nuestro, y qué fenómenos típicos suelen crearlos, pero hace falta esperar para eso. Hasta ahora, lo único que hemos sido capaces de ver ahí fuera son retazos de otros sistemas, y aún no tenemos una visión global de ninguno de ellos.

De modo que todo lo que voy a contarte en el resto de este artículo es una teoría que aún debe ser refinada y, de hecho, podría incluso ser rebatida por nuevas observaciones de planetas extrasolares. Esto es cierto de cualquier teoría científica, pero en este caso quiero dejarlo bien claro porque no hay un consenso absoluto sobre la teoría actual sobre la formación del Sistema Solar, que se conoce como hipótesis nebular.

Nos encontramos en una nube molecular de gases y polvo de varios años-luz de tamaño compuesta fundamentalmente por hidrógeno, que lleva existiendo prácticamente desde el Big Bang, a unos 26.000 años-luz del núcleo de la galaxia que conocemos como Vía Láctea. Durante miles de millones de años esta nube molecular ha permanecido esencialmente inalterada, girando alrededor del núcleo galáctico a unos 800.000 km/h y dando una vuelta completa cada 250 millones de años.

Nuestro Sol aún no existe, por supuesto, pero la Galaxia es ya vieja: muchas estrellas han nacido y muerto en ella. Sucesivas supernovas se producen en distintos puntos cercanos a la nube molecular cuando grandes estrellas consumen su combustible nuclear y se colapsan. Al explotar, estas supernovas desprenden enormes cantidades de materia al espacio, y su brillo efímero es visible desde la nube molecular, aunque oscurecido por la gran densidad de materia. Desde luego, no hay nadie en la nube que pueda ver el letal brillo de las supernovas, compuesto entre otras cosas por radiaciones ionizantes que hubieran barrido esa vida, de haber existido entonces.

Durante miles de años, no pasa nada más. Las supernovas cercanas se apagan y dejan estrellas de neutrones o agujeros negros como cadáveres estelares: la oscuridad y la tranquilidad vuelven a la nube. Sin embargo, los restos de las supernovas siguen viajando por el espacio inexorablemente, como el frente de una explosión terrible: enormes cantidades de muchos elementos, algunos de ellos pesados, como el hierro, el oro o el uranio. En un momento dado, la onda de choque de las supernovas alcanza la nube molecular de hidrógeno que estamos observando.

El equilibrio se rompe: la nube absorbe el impacto, pero se remueve y se mezcla con la nueva materia recibida. En algunas zonas se produce una compresión que acerca las moléculas unas a otras hasta que ya no hay marcha atrás: la atracción gravitatoria empieza a formar zonas más densas que otras, y la nube deja de ser homogénea. Las distancias siguen siendo enormes, pero la nube va lentamente dejando de serlo y formando núcleos alrededor de los cuales se va acumulando la materia que la formaba. Al cabo de unos cuantos millones de años existen ya varias “bolas” de gas y polvo muy densas, rodeadas de espacio casi vacío.

La nube molecular, tras ser sembrada por los restos de las supernovas, ha desaparecido, pero en su lugar aparecen nuevas protoestrellas. Una de ellas, por supuesto, es el embrión de nuestro propio Sol. Para saber más acerca de la formación específica de las estrellas y el momento en el que se “enciende” la fusión del hidrógeno, lee La vida privada de las estrellas - El nacimiento. En este artículo voy a centrarme en lo que sucede fuera de la estrella, no dentro.

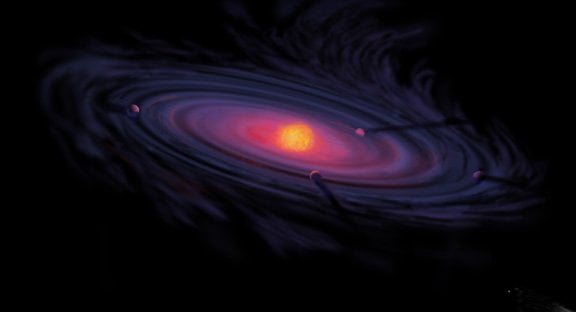

La cuestión es que, según la materia va cayendo debido a la atracción gravitatoria, no se forma sólo una bola densísima que inicia la fusión nuclear: alrededor de esa zona central hay también materia, con gran densidad cerca del centro y cada vez menos densa según nos alejamos de ese punto. Al principio, cuando los restos de la nube que caen hacia el centro tienen aún un tamaño mucho mayor que el de nuestro sistema actual, se trata de una especie de esfera difusa de gas y polvo, pero poco a poco la forma va cambiando, y se forma un disco protoplanetario. La culpa de este cambio de forma la tiene la conservación del momento angular.

Aunque he puesto este ejemplo en otras ocasiones, es tan clarificador que no puedo evitar hacerlo de nuevo: imagina un patinador sobre hielo con los brazos extendidos, girando sobre un patín. Según acerca los brazos al cuerpo, su velocidad de rotación va aumentando. Para lograr un giro rapidísimo, los patinadores se hacen un ovillo para que la distancia de todos los puntos de su cuerpo al centro de giro sea lo más pequeña posible – ahí estás viendo el principio de conservación del momento angular en acción.

Lo mismo sucede con la nube molecular: cuando se colapsa alrededor del proto-Sol, la nube no está inicialmente en reposo. Al plácido movimiento que tenía millones de años atrás se une la turbulencia generada por la onda de choque de las supernovas cercanas, de modo que las partículas de la nube se mueven en diferentes direcciones incluso antes de caer hacia el centro de gravedad del nuevo sistema. Según caen, aceleran, y su velocidad de giro alrededor de ese centro aumenta.

Al cabo del tiempo, cuando el tamaño de la nebulosa protosolar ha disminuido unos cuantos miles de veces, su velocidad de giro ha aumentado correspondientemente: al igual que una bola de masa de pizza que se hace girar cada vez más deprisa, deja de ser una bola y se va convirtiendo en un disco. Este disco va calentándose cada vez más, según las moléculas chocan unas con otras.

En el centro, aunque aún no ha empezado la fusión, las cosas están que arden, y puede verse ya un tenue brillo debido únicamente a la elevada temperatura. En el disco la temperatura disminuye desde el centro (donde es de varios miles de grados) hacia fuera. Durante unos cientos de miles de años, este disco (que tiene aún un diámetro unas cien veces mayor que el de la órbita terrestre) sigue haciéndose más y más denso según acumula materia, y en el centro el proto-Sol va comprimiéndose y calentándose más y más.

Otros sistemas planetarios se formaron mucho antes que el nuestro, otros se formarán en el futuro, y otros más se están formando según lees este artículo, de modo que podemos, en cierto sentido, ver lo que ocurrió entonces. El telescopio espacial Hubble ha tomado imágenes de varios discos protoplanetarios alrededor de estrellas nacientes, como éstas de la Nebulosa de Orión:

Crédito: NASA/ESA.

En un momento dado empieza la fusión dentro del núcleo de la protoestrella, y en poco tiempo se alcanza el equilibrio hidrostático entre la presión gravitatoria y la radiativa: el Sol ha nacido como una estrella de la secuencia principal. Como veremos más adelante, esto significa la sentencia de muerte para el disco de gas y polvo que lo rodea; se trata únicamente de una cuestión de tiempo. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos.

Mientras tanto, el disco es tan denso que le empieza a ocurrir algo parecido a lo que desató el colapso de la nube molecular de gas hace millones de años: en algunas zonas se producen, por casualidad y debido al movimiento algo caótico de las partículas que chocan unas con otras, acumulaciones de materia. Al principio se trata sólo de unos pocos miligramos de polvo, pero esos pocos miligramos ejercen una atracción gravitatoria un poquito mayor que otros cercanos sobre las partículas que los rodean, y crecen un poco: pero entonces son algo más grandes, y crecen más rápido.

Poco a poco, el disco deja de ser más o menos homogéneo y se van formando núcleos de materia. Estos núcleos son tan pequeños aún que no son capaces de retener las moléculas de gas, pero los elementos más pesados provenientes de las supernovas ancestrales, como el hierro, el silicio, el oro, así como partículas de hielo, van formando lentamente dentro del disco lo que se conocen como planetesimales.

Naturalmente, no hay un planetesimal, ni dos, ni cincuenta: miles de millones de ellos van formándose en el disco protoplanetario, girando alrededor de la estrella naciente. Todos van creciendo por acumulación de materia debido a la gravedad, aunque no demasiado rápido: unos 15 cm de espesor cada año. Sin embargo, no todos crecen igual de rápido, y el resultado es lo que se conoce como crecimiento oligárquico – si uno tiene una cantidad de materia un poquito superior a otro cercano, el mayor crece un poco más rápido, pero entonces tiene aún más materia y crece más rápido. Además, según se van formando más y más cuerpos densos dentro del disco, empiezan a producirse colisiones, y algunos planetesimales son fracturados por otros y tienen que volver a empezar el proceso, o son absorbidos por otros mayores.

Al cabo del tiempo, los planetesimales “oligarcas” tienen ya unos cuantos cientos de kilómetros de diámetro y han “limpiado” de polvo y rocas la zona cercana. Desde luego, sigue habiendo enormes cantidades de gas en el disco e incluso aún fuera de él, pero si pudiéramos ver la escena en este momento, los planetas en formación serían visibles sin ninguna duda dentro del disco. Son ya protoplanetas, y en relativamente poco tiempo alcanzan su tamaño final, convirtiéndose en planetas en toda regla.

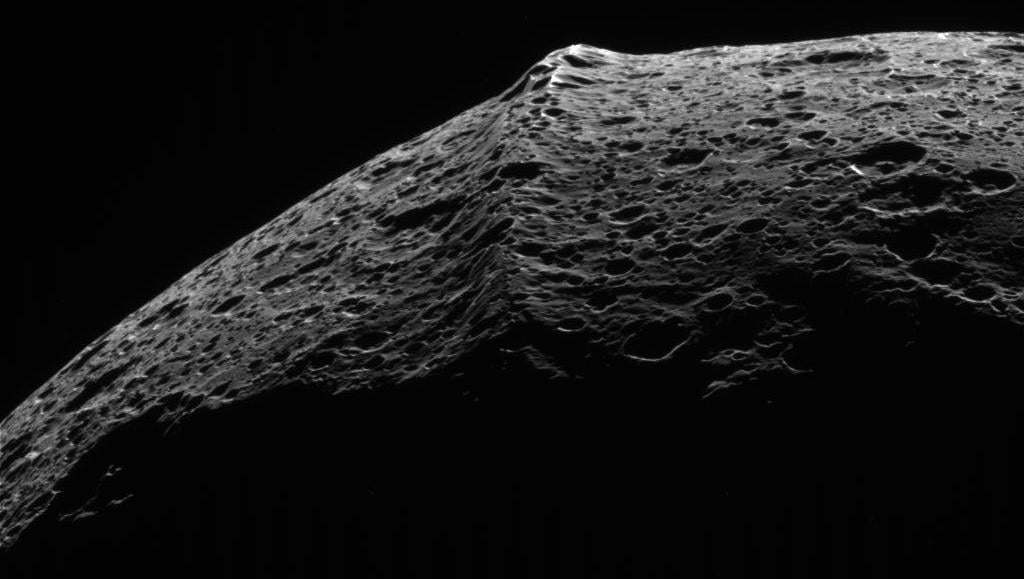

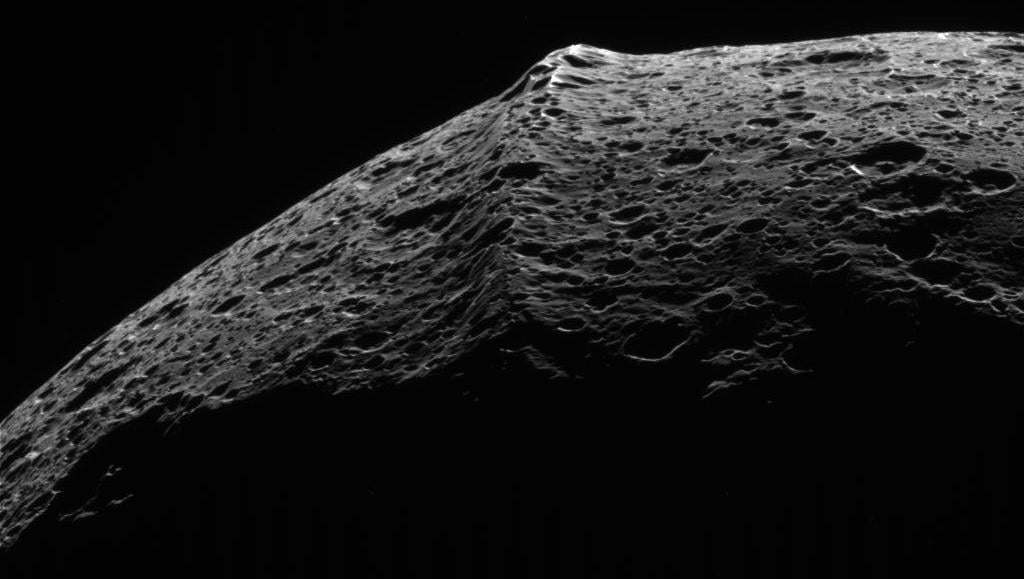

Disco protoplanetario y protoplanetas. Crédito: NASA.

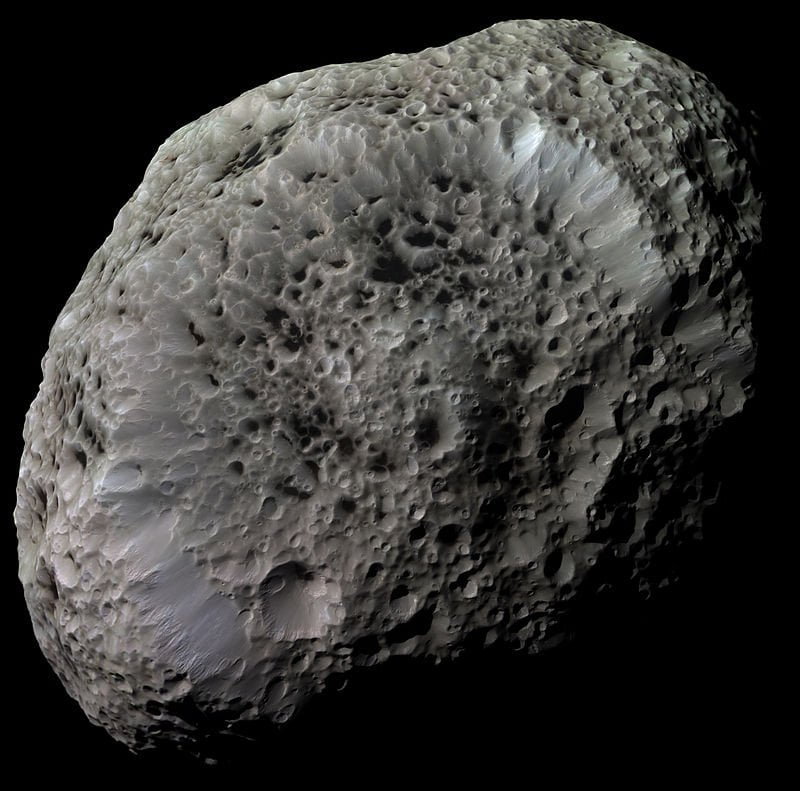

¿Qué ocurre con la inmensa mayoría de los planetesimales que nunca consiguen convertirse en protoplanetas? Como hemos dicho, muchos de ellos impactan contra otros mayores y son absorbidos por ellos, pero el número inicial es tan gigantesco que muchos sobreviven, y siguen existiendo hoy – y siguen desapareciendo hoy. En artículos posteriores de la serie hablaremos sobre ellos, pero los asteroides y muchos objetos transneptunianos son muy probablemente planetesimales que nunca lograron acumular suficiente materia para convertirse en protoplanetas.

Asteroide (253) Mathilde (57 km x 49 km). Crédito: NASA.

El problema es que este proceso de acumulación de materia es una carrera contrarreloj: la sentencia de muerte del disco como tal está firmada en el momento en el que el Sol recién nacido se enciende. En ese momento empieza a emitir el viento solar: una constante emisión de plasma formado por electrones y protones con una gran energía (los responsables de las auroras boreales) que son capaces de escapar de la atracción gravitatoria del Sol por la elevada temperatura de la corona.

Según la materia que rodea al Sol empieza a recibir el viento solar, la mayor parte de ella empieza a disiparse y es expulsada al medio interestelar. Una imagen muy simplista, pero sugerente: imagina al joven Sol “soplando” electrones y protones en todas direcciones y disipando la nube neblinosa que lo rodeaba.

En ese momento, los planetesimales dejan de crecer: no hay materia poco densa que absorber, pues las moléculas sueltas y partículas de polvo más pequeñas son expulsadas del sistema. En vez de tener una especie de “puré de guisantes con unas rocas dentro” se tienen sólo las rocas – el puré de guisantes ha desaparecido. Desde luego, esto ocurre poco a poco, no de forma brusca, pero la formación de los protoplanetas es una carrera contra este proceso, y sólo los más rápidos tienen tiempo de acumular suficiente materia para formarse.

Según los protoplanetas van formándose, se observa además una diferencia sustancial entre la zona cercana al Sol y la más lejana: cerca del Sol, los planetesimales pueden nutrirse únicamente de partículas sólidas (por ejemplo, hierro y moléculas como silicatos). Otras moléculas, como las de agua, metano, etc., son gaseosas por la elevada temperatura, y no tienen suficiente densidad como para ser retenidas por los pequeños protoplanetas en gran cantidad: desde luego en algunos casos (como en lo que será la Tierra), sí se acumula algo de vapor de agua, pero no lo suficiente como para que el protoplaneta crezca de manera apreciable.

Sin embargo, según nos alejamos del jovencísimo Sol, la temperatura desciende: llega un momento (más allá de la llamada línea de congelación) el que además de partículas sólidas de, por ejemplo, hierro, también hay hielo de agua y, más allá, incluso hielo de metano. No sólo eso: el oxígeno y el hidrógeno son, en el disco protoplanetario, mucho más abundantes que el hierro o el silicio, de modo que en la zona más externa del disco la mayor parte de las partículas sólidas son de hielo.

Por lo tanto, más allá de la línea de congelación los planetesimales no son tanto pequeñas rocas como “bolas de nieve sucia”: metano, amoníaco o agua congelados y mezclados con partículas rocosas o metálicas. Pero estos planetesimales “congelados” tienen otra diferencia fundamental con sus hermanos rocosos: la cantidad de materia disponible para su crecimiento es varios órdenes de magnitud mayor. Al poder disponer de todo este hielo para crecer, algunos de ellos aumentan de tamaño de forma muy rápida: se convierten en gigantes.

De hecho, estos nuevos planetas se hacen tan grandes que llega un momento en el que son capaces de retener gases: esto hace que aumenten aún más de tamaño. Al final de su crecimiento, la parte sólida de hielo y roca es sólo el pequeño núcleo en el centro del planeta, y prácticamente todo su volumen proviene de los gases acumulados posteriormente. Se trata de los gigantes de gas, como Júpiter.

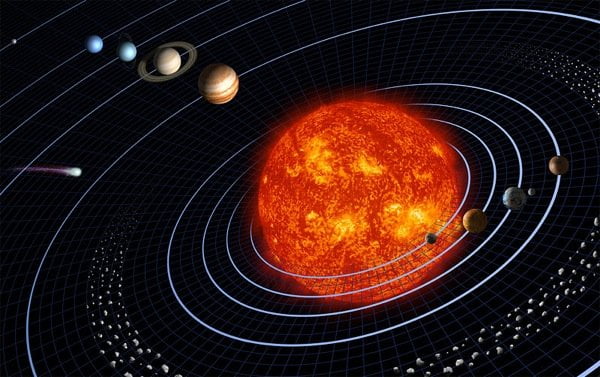

Sistema Solar

Sin embargo, llega un momento en el que el crecimiento de todos los planetesimales, protoplanetas y planetas prácticamente se detiene: cuando el viento solar ha expulsado la mayor parte del polvo y el gas aún no absorbido. Lo que vemos entonces es una jovencísima estrella repleta de hidrógeno sin utilizar, el Sol; a su alrededor, relativamente limpio de polvo y gas, un conjunto de varios miles de millones de cuerpos que giran a su alrededor a distintas distancias, más o menos en el plano en el que se encontraba el disco protoplanetario: unos de ellos tan pequeños como un grano de arena, y otros tan grandes que su propia presión gravitatoria los calienta por dentro.

El Sistema Solar ha nacido.

En la próxima entrega de la serie, Mercurio.

Pedro Gómez-Esteban González. (2009). El Tamiz. Recuperado de: https://eltamiz.com/el-sistema-solar/