Hoy continuamos nuestra concienzuda exploración del Sistema Solar, en un viaje en el que hemos recorrido ya Mercurio, Venus, la Tierra y la Luna, Marte, Fobos y Deimos y, en la última entrega múltiple de la serie, el Cinturón principal de asteroides. Hoy seguimos alejándonos del Sol, y abandonamos el comúnmente llamado “Sistema Solar interior” para acercarnos al Leviatán del Sistema: un monstruo menguante, imposible de ignorar pero desconocido, gélido y tórrido a la vez, bellísimo y aterrador… Júpiter. En esta primera aproximación a esta gargantúa del Sistema hablaremos acerca de aspectos básicos: su órbita, rotación, tamaño y propiedades generales.

Por si no conoces esta serie, es algo diferente a otras de El Tamiz: puesto que habla, en muchos casos, de cosas que ya conocemos incluso del colegio, no se ajusta tanto como otras al lema de la página, “Antes simplista que incomprensible”. Aunque sigamos tratando de no aburrir ni de complicar demasiado las cosas, intentamos ir más allá de lo que se suele estudiar en los libros de texto y profundizar más en el conocimiento de los cuerpos del Sistema y de planetología en general. Finalmente, otro objetivo de la serie es proporcionar documentación gráfica en abundancia, no sólo por lo que se aprende con ella, sino porque hay fotos de enorme belleza ahí fuera, algunas tan sobrecogedoras que nos hacen conscientes de nuestra insignificancia.

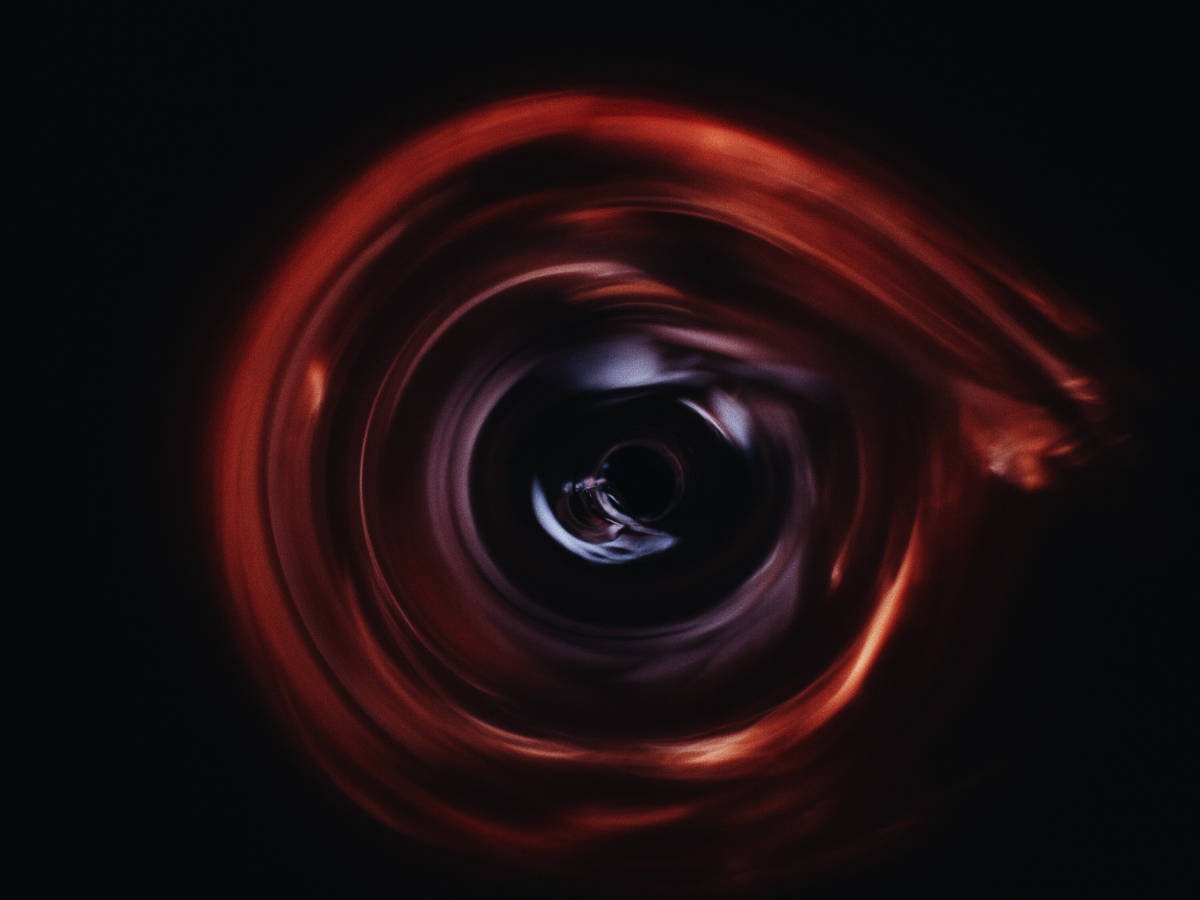

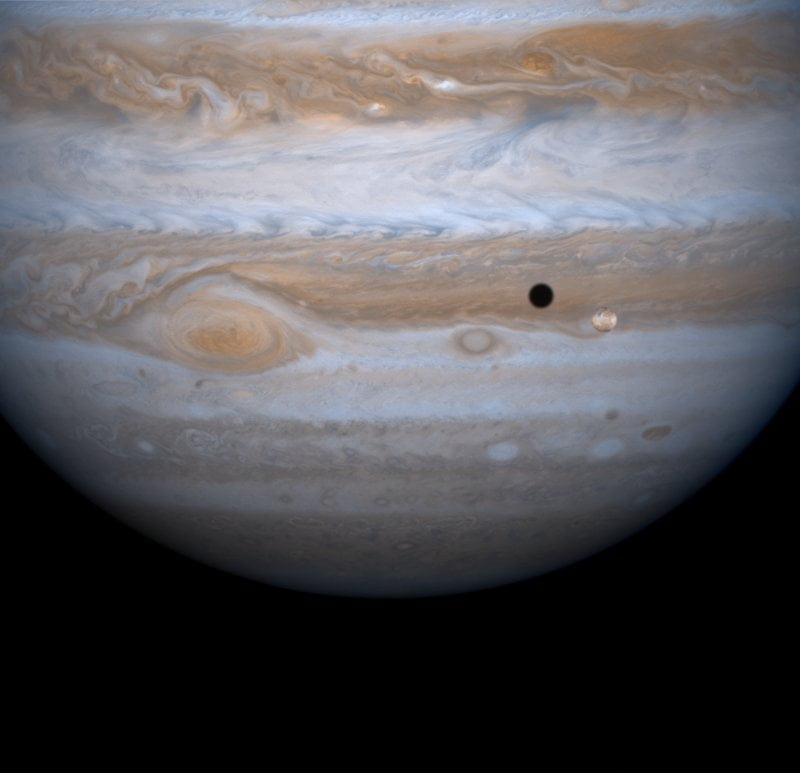

Júpiter y su luna Io (NASA). Versión a 1020x986 px.

Como sucedía con Venus y Marte, Júpiter es un viejo conocido de la humanidad: al igual que los otros, es imposible de ignorar cuando una cultura se pone a mirar el firmamento con cierto cuidado, sin necesidad de ningún instrumento óptico. Es el cuarto objeto más brillante en el cielo nocturno, tras la Luna, Venus y Marte – aunque, dependiendo de sus posiciones relativas respecto a la Tierra, a menudo es más brillante incluso que Marte. Sí, Marte está mucho más cerca… ¡pero es que Júpiter es gigantesco, como veremos luego!

De ahí que tenga nombre en prácticamente todas las culturas de la Antigüedad. Para los griegos clásicos era Faetón –un dios menor, no Zeus, por cierto–; para los antiguos hindúes era Brihaspati, para los babilonios Marduk, y para los romanos, Júpiter o Jove. De ahí proviene, por cierto, nuestro jueves, el día de Jove, como también el adjetivo propio de Júpiter, joviano. Incluso para los angloparlantes, su thursday es Thor’s day, el día de Thor, asociado al mismo planeta en la mitología germánica. Dado el brillo que tiene, como digo, es imposible ignorarlo.

Telescopio de Galileo

Pero hay otra razón por la que fue siempre especial, por supuesto: no sólo se reconocía como un planeta, es decir, una estrella errante por el firmamento a diferencia de las que parecían moverse todas a la vez (las “estrellas fijas”). Además, realizaba un movimiento realmente peculiar en el cielo. Normalmente se mueve en un sentido visto desde la Tierra pero, debido a nuestros movimientos respectivos, a diferentes velocidades, alrededor del Sol, a veces nos parece, al mirarlo desde nuestro planeta, que Júpiter se mueve “hacia atrás”, es decir, tiene un movimiento retrógrado. Este movimiento es inevitable y lógico cuando se tiene en cuenta que ambos planetas giran alrededor del Sol, claro, pero los astrónomos geocentristas se las veían y se las deseaban para poder explicarlo: los movimientos retrógrados de algunos planetas fueron uno de los argumentos a favor de la teorías heliocéntrica de Copérnico.

Pero Júpiter proporcionaría otro argumento fundamental para desterrar el geocentrismo y hacernos comprender que la Tierra no era tan especial como habíamos pensado en un principio. Para darse cuenta de ese segundo detalle hacía falta mirar hacia Júpiter, pero utilizando un telescopio.

Como tal vez sepas, una de las claves del geocentrismo era la suposición de que absolutamente todos los movimientos celestes se producían alrededor de la Tierra. En 1610, el genial italiano Galileo Galilei dirigió sus telescopios (a la derecha) a Júpiter y observó cuatro objetos que orbitaban el planeta. Hoy sabemos, claro, que hay muchísimos otros satélites de Júpiter, aunque ninguno tan grande como los cuatro que descubrió Galileo y que seguimos llamando, en su honor, satélites galileanos: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Su descubrimiento fue un mazazo para el geocentrismo, aunque también lo fue en cierto sentido para el propio Galileo cuando éste lo utilizó como argumento para defender las ideas de Copérnico… pero eso es otra historia, que tendrá que esperar a otra ocasión. De las lunas, por cierto, hablaremos en artículos posteriores, porque son fascinantes en sí mismas.

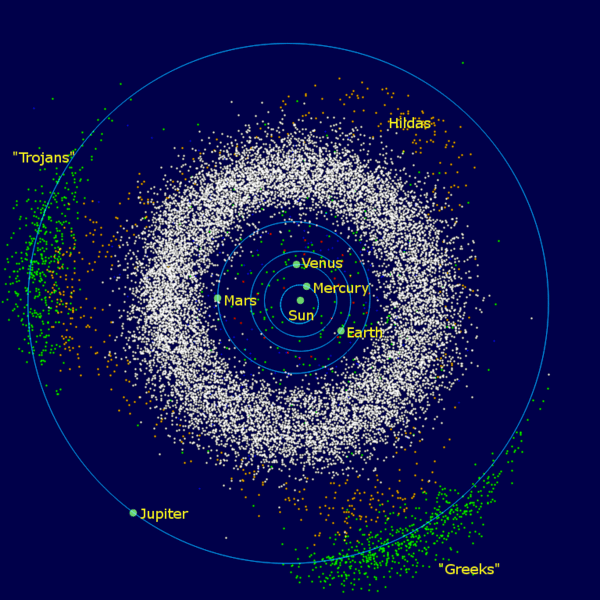

Una vez tenido en cuenta el hecho de que Júpiter orbita el Sol, como hace nuestro propio planeta, su movimiento es simple y lógico: realiza órbitas elípticas con una excentricidad relativamente pequeña, del 4,9%. Cuando se encuentra en el perihelio, el punto más cercano al Sol, está a unos 741 millones de kilómetros de la estrella, unas 5 Unidades Astronómicas (UA). En el afelio, cuando más alejado está del Astro Rey, esa distancia es de 817 millones de kilómetros (5,5 UA). Es decir, está alrededor de cinco veces más lejos del Sol que nosotros, y su período orbital es de algo menos de doce años.

Órbita de Júpiter (imagen de dominio público).

Al estar cinco veces más lejos del Sol que nuestro planeta, la intensidad de la radiación solar en la órbita de Júpiter es mucho menor que en nuestra región interior y cálida del Sistema Solar. Puesto que la intensidad decrece con el cuadrado de la distancia, Júpiter recibe 25 veces menos que nosotros, es decir, que la intensidad de radiación allí es de sólo un 4% comparada con la que recibimos nosotros. De hecho, como veremos en un momento, el calor del Sol no es tan importante en estas frías regiones del Sistema como otras fuentes de radiación.

Todos estos datos pueden obtenerse con relativa facilidad observando el movimiento de Júpiter en el cielo durante cierto tiempo y aplicando las Leyes de Kepler (o la gravitación newtoniana), sin necesidad de más aparatos de observación. Para tener una idea de la masa de Júpiter, sin embargo, hacía falta conocer algo más: por ejemplo, a partir de la distancia entre una de sus lunas y el planeta, y el período orbital de esa luna, es posible calcular la masa del planeta, y el resultado es abrumador: Júpiter es un auténtico monstruo, tan grande que es difícil asimilar su enormidad.

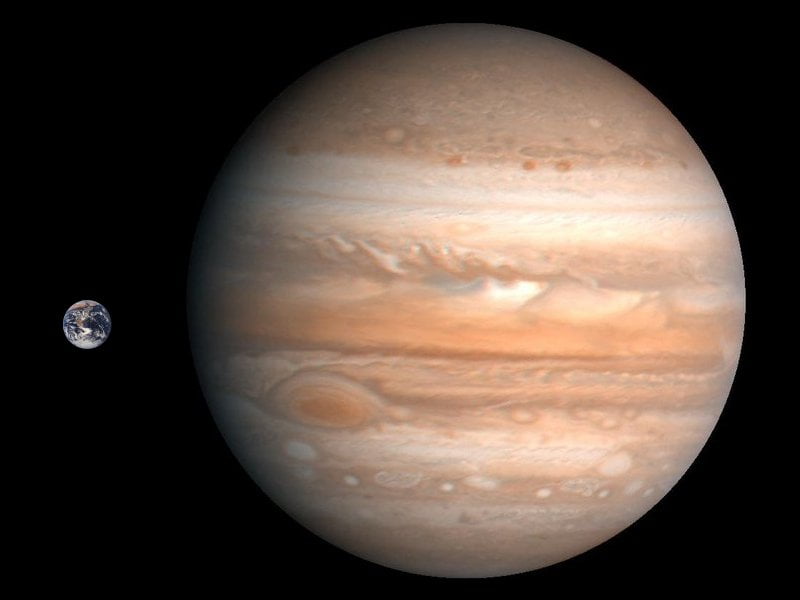

La masa de Marduk es de 1,9·1027 kg… pero este dato, por sí solo, no hace comprender lo masivo que es. Aquí tienes otros dos datos relacionados con su masa que tal vez te ayuden a poner ese número en perspectiva:

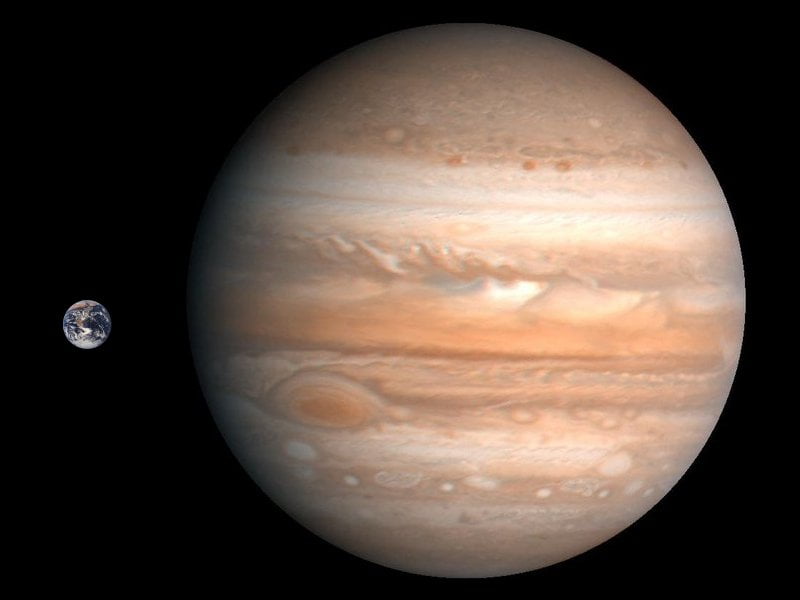

La masa de Júpiter es 2,5 veces la de todos los demás planetas del Sistema Solar juntos. En otras palabras: el Sistema Solar es básicamente el Sol, Júpiter y “sus pequeños compañeros”. En el caso de cualquier sistema de cuerpos que orbitan por acción de la gravedad, ambos giran alrededor de un centro de masas común. Sin embargo, la masa del Sol es tan gigantesca comparada con la de los planetas que es una simplificación bastante precisa suponer que el Sol no se mueve, y que los planetas giran alrededor de la estrella. Sin embargo, la masa de Júpiter, aunque sigue siendo mucho menor que la del Sol, hace que el centro de masas Sol-Júpiter esté fuera del Sol, con lo que ambos cuerpos giran alrededor de un punto externo a la estrella. La masa de Júpiter es unas 318 veces la de nuestro planeta, pero su tamaño es aún mayor: ¡dentro de Júpiter cabrían 1321 Tierras! Si divides el primer número por el segundo, tendrás una estimación de la densidad relativa de Júpiter: sólo un 24% del de la Tierra. Sí, Júpiter es muy masivo y tiene un volumen descomunal, pero no es muy denso en promedio: su densidad es de unos 1,33 g/cm3, sólo un 33% mayor que la del agua. Su radio medio es de unos 69 000 km, aunque la diferencia entre el radio polar y el ecuatorial, como veremos en un momento, es bastante grande.

David y Goliat: tamaños comparados de la Tierra y Júpiter (NASA). Versión a 1865x1599 px.

Si recuerdas la serie La vida privada de las estrellas, cuando hablamos acerca de la formación de una estrella vimos cómo la ignición de la fusión nuclear en la estrella se producía según la atracción gravitatoria iba comprimiendo la masa de la estrella naciente y calentándola hasta que la presión y temperatura eran suficientemente grandes en el núcleo como para que se produjese la fusión. Júpiter, evidentemente, no tiene la suficiente masa para lograr temperaturas tan grandes: haría falta que fuera unas decenas de veces mayor para “encenderse” como estrella. Pero su masa sí es lo suficientemente grande como para que, al combinarla con su distancia al Sol, se produzca un hecho interesante.

Las dos fuentes principales de calor de Júpiter son, como en el caso de cualquier otro planeta, la radiación Solar y el calor interno del planeta. En el caso de Júpiter, el calor emitido por el propio planeta es mayor que el que recibe del Sol. Esto es algo que no se oye mucho pero es realmente significativo, y da una idea de la naturaleza cuasi-estelar de Thor, nuestra propia “estrella fallida”. Naturalmente, como en Júpiter no hay procesos termonucleares que produzcan continuamente energía térmica, según emite radiación el planeta se va enfriando. Pero, si leíste La vida privada de las estrellas y observas la pequeña densidad de Júpiter, tal vez llegues a la conclusión correcta sobre lo que pasa a consecuencia de eso.

Sí, lo repetimos hasta la saciedad en la serie sobre las estrellas: cuando un objeto no demasiado denso se enfría, se contrae… y, al contraerse, convierte parte de la energía potencial gravitatoria en energía cinética de sus moléculas, es decir, se calienta según se contrae. Lo cual significa que no se enfría tan rápido como sucedería sin la contracción, pero a cambio se va haciendo más pequeño y más denso todo el tiempo. ¡Y esto es lo que le pasa todo el tiempo a Júpiter!

Este monstruo planetario encoge continuamente: cada año es unos 2 cm más pequeño que el anterior. Sí, esto puede parecer muy poco, dado el enorme tamaño del planeta, ¡pero ten en cuenta que lleva produciéndose, aunque no siempre al mismo ritmo, miles de millones de años! Los modelos actuales nos hacen pensar que Júpiter tiene la mitad del radio que tenía cuando se formó. Es un gigante, sí, pero un gigante en continuo proceso de disminución de tamaño. Por si te lo estás preguntando, independientemente de cuanto encoja, no tiene la suficiente masa para convertirse ni en una estrella ni en ninguna otra cosa exótica. La única fuente de calor que tendrá a lo largo de su existencia será el movimiento molecular, con lo que a largo plazo su destino es enfriarse hasta tener la temperatura de su entorno –y su entorno es muy frío–.

Por cierto, que el calor interno sea más relevante que el procedente del Sol no quiere decir que la superficie de Júpiter esté muy caliente; recuerda que la intensidad de la radiación procedente del Sol es sólo un 4% de la que recibe la Tierra. Aunque hablaremos de temperaturas más en profundidad después, la temperatura en su atmósfera a una presión de alrededor de una atmósfera (la que existe en la superficie terrestre) es de unos -100 ºC. Nos encontramos muy lejos del Sol.

Cassini

Fuimos conociendo más sobre este gigante poco a poco, según nuestros telescopios iban mejorando. Durante el mismo siglo XVII, tras las observaciones de Galileo, otro astrónomo genial, Giovanni Domenico Cassini –a la derecha– realizó descubrimientos fascinantes acerca de Júpiter. Cassini aparecerá con relativa frecuencia en los próximos artículos de la serie, porque sus descubrimientos fueron constantes durante varias décadas; si hay un “astrónomo de los gigantes gaseosos y sus lunas”, ése es Cassini.

En 1660, utilizando un telescopio más potente que el de Galileo, Cassini fue capaz de observar detalles en la superficie de Júpiter: bandas y manchas reconocibles. El italiano no sabía el origen ni la naturaleza de estas manchas, pero la importancia de reconocer algo –cualquier cosa– en la superficie de un planeta es fundamental, porque midiendo el tiempo que ese algo tarda en dar una vuelta alrededor del planeta es posible conocer el período de rotación. Y Júpiter giraba sobre sí mismo a una velocidad pasmosa.

Cassini ya sospechaba esto sin necesidad de contar el tiempo que una mancha tardaba en dar una vuelta, simplemente a partir de la forma del planeta. Júpiter, como la Tierra y cualquier otro objeto en rotación, está achatado por los polos. En el caso de la Tierra, el radio ecuatorial es un 0,3% más grande que el polar: como ya dijimos al hablar de nuestro planeta en esta misma serie, si miras la Tierra desde el espacio te parecería tan redonda como una bola de billar. Pero en el caso de Júpiter esa cifra es de un 6,9%, ¡es 23 veces más achatado que la Tierra!. Existen dos razones de esta diferencia: por una parte, Júpiter es menos rígido que la Tierra. Por otra, como Cassini descubriría cuando estimase su período de rotación, aunque Júpiter es más de trescientas veces más masivo que la Tierra, gira mucho más rápido sobre sí mismo que nuestro planeta.

Júpiter da una vuelta sobre sí mismo aproximadamente cada diez horas. Espero que comprendas lo tremendo de esta cifra, especialmente teniendo en cuenta la diferencia de tamaño con la Tierra. De hecho, Júpiter tiene el récord en este aspecto, igual que en su masa y volumen: es el planeta que gira más rápido en el Sistema Solar. Esta enorme velocidad de rotación, combinada con su gigantesco tamaño, hace que si estuvieras sobre el ecuador joviano te estarías moviendo a unos 45000 km/h respecto al centro del planeta.

Su eje de rotación, por cierto, tiene una minúscula inclinación de poco más de 3º (el de la Tierra, como recordarás si has seguido la serie desde sus inicios, es de unos 23º). Por lo tanto, no existen estaciones en Júpiter como sucede en nuestro planeta; la única variación a lo largo de su órbita alrededor del Sol se debe a la excentricidad de su órbita elíptica… pero está tan lejos del Sol que la cantidad de radiación que recibe es muy pequeña en cualquier caso.

Cuando Cassini siguió con sus minuciosas observaciones se encontró con que, dependiendo de qué estructura sobre su superficie observase, ¡obtenía un valor distinto para el período de rotación! En otras palabras, cada parte de Júpiter gira a una velocidad diferente: cuanto más cerca de los polos, más lenta es la rotación y, cuanto más cerca del ecuador, más rápida es. La diferencia es de unos 5 minutos entre los polos y el ecuador. Hoy en día medimos la rotación de Júpiter fijándonos en su campo magnético –del que hablaremos también más adelante, ¡paciencia!–, ya que se corresponde con la rotación del núcleo del planeta.

De lo que no había duda es de que Cassini no estaba viendo una superficie sólida, o no podría haber diferentes períodos de rotación en unos puntos y otros. En un principio, podría haber diferentes explicaciones: o bien lo que estaba viendo el italiano no era la superficie de Júpiter sino una capa de nubes que la ocultaba (como sucede, por ejemplo, con Venus), o bien Júpiter no era sólido, o bien parte de él no lo era y otra parte sí. Conocer la respuesta exacta no era fácil, pero sí era razonable extraer conclusiones lógicas acerca de lo que se podía observar.

Por un lado, la densidad de Júpiter es muy pequeña: si se tratase de un planeta eminentemente rocoso, como Venus o la Tierra, el valor debería ser mucho mayor. Luego la opción de un planeta “normal” con una capa de nubes muy opaca, estilo Venus, está descartada: Júpiter no puede ser rocoso en su mayor parte. Por otro lado, la masa de Júpiter es tan descomunal que las presiones gravitatorias dentro de él, cerca del centro, son brutales… tan grandes que lo que hubiera en el centro tendría que tener una densidad descomunal y un comportamiento muy diferente al de cualquier sustancia en las condiciones a las que estamos acostumbrados. La conclusión, por lo tanto, es que Júpiter debe tener una región central muy compacta, o bien sólida o líquida, rodeada de líquidos y gases. Desde luego, esto no es llegar muy lejos, pero es evidente dada la rotación desigual, su enorme masa y pequeña densidad, que Júpiter es un cuerpo celeste con un comportamiento y estructura muy diferentes a los de Marte o la Tierra.

De hecho, en los años 50 el escritor James Blish creó un término nuevo para Júpiter y otros planetas similares: gigante gaseoso. Desgraciadamente, el nombre está muy extendido y es difícil zafarse de él (a mí mismo se me escapa muy a menudo). Digo “desgraciadamente” porque es un muy mal nombre: en una inmensa mayor parte, Júpiter no está compuesto de gases. El problema está en que la parte exterior sí es, en su mayor parte, gaseosa, pero casi todo el resto del planeta no lo es… ni siquiera tiene sentido diferenciar gas de líquido a partir de cierto punto. La masa de Júpiter, y de los otros planetas de este tipo, es demasiado grande. Pero de eso hablaremos en entregas posteriores sobre Brihaspati.

Mientras se observaba Júpiter con más detalle, con telescopios cada vez mejores, las miradas de los astrónomos también se dirigían a las cuatro lunas descubiertas por Galileo. Aunque de ellas hablaremos en detalle más adelante, quiero detenerme en estos satélites en general un momento porque, igual que su existencia suponía un varapalo para el modelo geocéntrico del Universo, su observación significó un gran avance en otro campo de la Física en el que había profundos debates: la naturaleza de la luz.

Como he dicho antes, es posible estimar la masa de un objeto celeste a partir de la velocidad y período orbital de sus satélites. En el caso de Júpiter, por tanto, muchos astrónomos se dedicaron a medir cuidadosamente el tiempo que las lunas de Júpiter tardaban en dar una vuelta al planeta. Y, al hacerlo, se encontraron con una sorpresa similar a la de Cassini al medir la velocidad de rotación del planeta y encontrar valores diferentes dependiendo de dónde mirase. Dada la exactitud de los movimientos orbitales, es posible predecir eclipses y posiciones relativas de planetas y satélites con una precisión pasmosa, como seguro que sabes si miras un calendario del año que viene y ves las fases lunares, eclipses y demás.

Bien, una vez los astrónomos habían medido, en la década de 1660, el tiempo que los satélites jovianos tardaban en dar una vuelta, eran capaces de predecir con meses e incluso años de antelación la posición de cada luna en un momento determinado. Y, al principio, todo parecía encajar a la perfección, como debía ser. Pero, con el paso de los años, las cosas empezaron a desfasarse más y más, hasta que a principios de la década de 1670, las lunas estaban unos 20 minutos “por detrás” de donde deberían estar. Tal vez 20 minutos no te parezca mucho, pero puedo asegurarte que en mecánica celeste es una auténtica barbaridad – algo estaba mal. No, me corrijo: algo estaba absoluta, rematadamente mal.

Los astrónomos intentaron encontrar una explicación racional: si se hubiera tratado de una luna díscola, y sólo una, tal vez hubieran podido culpar a los datos tomados para esa luna, pero era para todos los satélites conocidos de Júpiter. Si se hubiera tratado de todos los satélites conocidos en el Sistema Solar, hubieran podido culpar a las ecuaciones que gobernaban su comportamiento, pero esas mismas ecuaciones funcionaban a la perfección con todos los demás cuerpos celestes conocidos. Tenía que haber una diferencia entre lo que sucedió en la década de los 60 y principios de la década de los 70.

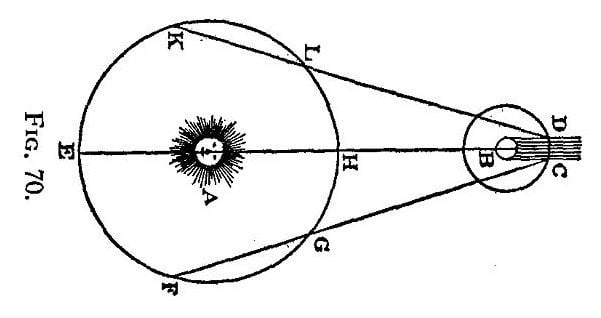

La respuesta la dio el danés Ole Christensen Rømer, que midió cuidadosamente el efecto sobre una luna concreta, Io, y observó que, según avanzaba la década de los 70, la luna iba adelantándose al calendiario otra vez, hasta que, en determinado momento, ¡se encontraba exactamente en la posición predicha en los 60, “corrigiendo” todo el retraso anterior!. Rømer encontró lo que había en común en un caso y otro. Las predicciones hechas en los 60 se habían realizado observando Júpiter cuando nuestro planeta y el otro estaban al mismo lado del Sol, es decir, relativamente cerca uno del otro. Pero, según pasaban los años, ambos planetas se alejaban y, según lo hacían, las lunas parecían retrasarse respecto al calendario previsto. El desfase máximo se producía cuando ambos planetas estaban en los puntos más alejados el uno del otro en sus órbitas y luego, cuando se iban acercando de nuevo, ¡las lunas iban adelantándose otra vez hasta encajar de nuevo con el calendario!

Método de Rømer para medir la velocidad de la luz (imagen de dominio público).

La conclusión de Rømer fue la siguiente: las lunas no se adelantaban ni se retrasaban, sino que se movían ajustándose a la perfección a la mecánica orbital. El problema es que la luz tardaba cierto tiempo en llegar desde ellas a la Tierra, con lo que lo que veíamos estaba retrasado en todo momento: cuanto más lejos estaba Júpiter de nosotros, más retraso había, con lo que parecía que los satélites tardaban más tiempo en realizar su órbita. Aparte de lo emocionante que supone –al menos para mí– comprender que, al mirar a Júpiter, no vemos el planeta actual sino el que existió hace cierto tiempo, la hipótesis de Rømer permitía no sólo concluir que la luz no se transmitía de manera instantánea, sino que tenía una velocidad finita: era posible medir la velocidad de la luz. El danés no lo hizo, pero sí detalló cómo conseguirlo a partir de las observaciones realizadas, y muchos después de él utilizaron su método para estimar la velocidad de propagación de la luz, unos con más fortuna que otros; utilizando los datos exactos de que disponemos hoy y la técnica de Rømer, por cierto, el resultado es maravillosamente bueno. Sin embargo, como sucede tantas veces, muchos científicos no aceptaron las conclusiones del danés, y harían falta unas cuantas décadas para que el asunto quedase definitivamente cerrado.

Según fueron pasando los años, se realizaron algunos descubrimientos adicionales. Al observar Júpiter con telescopios más potentes se fue ampliando la lista de estructuras reconocibles en la superficie visible del planeta, mucho más allá de las descritas por Cassini y sus contemporáneos. Júpiter presentaba una serie de bandas más claras y más oscuras, paralelas al ecuador del planeta, y algunas manchas –una vez más, unas de ellas claras y otras oscuras– desperdigadas por su superficie. Dado que era evidente, por las razones que he descrito antes, que el exterior del planeta era probablemente una mezcla de gases o nubes, estas estructuras debían ser precisamente eso: nubes o gases de diferente composición.

Ya en el siglo XX fue posible aplicar la espectroscopía al problema de estudiar Júpiter: incluso sin ir hasta allí, analizando el especto de radiación electromagnética procedente del planeta, fue posible empezar a analizar la composición química de Marduk. Se fueron identificando elementos y compuestos; algunos de ellos casi inevitables en un objeto de ese tamaño –grandes cantidades de hidrógeno y de helio– y también otros más exóticos –amoníaco y metano, y también compuestos del azufre–. El problema con la espectroscopía es que sólo identifica lo que podemos ver: lo que había por debajo de la capa de nubes o gases opacos seguía siendo un misterio.

Otra nueva rama de la astronomía, la radioastronomía, nos permitió descubrir nuevas cosas sobre el gigante sin necesidad de llegar hasta él. En 1955 se detectaron pulsos de radio procedentes de Júpiter con una frecuencia de 22,2 MHz. Estas emisiones intensas se producían con una gran exactitud y un período de unas diez horas –la rotación del planeta–. Algunas eran de una duración mucho menor que un segundo, y otras duraban unos pocos segundos. Según los radioastrónomos fueron poniendo sus ojos (o más bien sus antenas) mirando hacia Júpiter, se hizo evidente que el gigante “gritaba” en el espectro electromagnético en múltiples frecuencias en el rango de las ondas de radio y en el de las microondas.

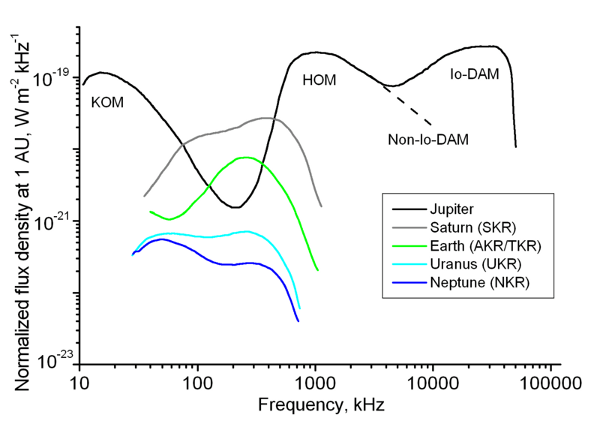

Normalmente se divide la radiación de este tipo emitida por Júpiter en tres “bloques”, ya que se ven tres picos bastante claros en la emisión del planeta, como puedes ver en la gráfica de abajo. La que tiene longitud de onda de unas decenas de metros se denomina radiación decamétrica o DAM(a ella pertenece la de 22,2 MHz que se detectó en primer lugar), la de cientos de metros se llama hectométrica o HOM y la menos energética, de longitud de onda de kilómetros, kilométrica o KOM. En la gráfica puedes ver que la DAM se divide en dos: la asociada a la luna Io (Io-DAM) y la que no lo está. De Io hablaremos cuando corresponda, pero aquí tienes los picos y su comparación con la radiación equivalente emitida por otros planetas del Sistema Solar:

Picos de radiación emitida por Júpiter comparado con otros planetas del Sistema (Ruslik0 / CC 3.0 Attribution-Sharealike License).

De hecho, algunos de esos pulsos de radiación fueron los que nos permitieron medir con precisión el período de rotación “de verdad” de Júpiter. Pero, además, nos llevaron a estimar la estructura e intensidad del campo magnético del planeta, que se comporta como una especie de mini-púlsar: su campo magnético es unas diez veces más intenso que el de la Tierra, y tiene una inclinación actual respecto al eje de rotación del planeta de unos 10º (muy parecida a la de la Tierra, por cierto). Júpiter tiene una magnetosfera gigantesca, como no podría ser de otra manera, y cinturones de radiación extensísimos, que interaccionan de manera compleja con sus lunas y demás materia que orbita alrededor del Leviatán.

De hecho, este intenso campo magnético y los cinturones de partículas muy energéticas atrapados en él son un verdadero problema para nuestras misiones a Júpiter, porque la electrónica de los aparatos que enviamos sufre mucho. ¡Porque, por supuesto, teníamos que ir allí tarde o temprano!Pero hubo que esperar hasta la década de los 70 para hacerlo, cuando las dos sondas Pioneer y las dos Voyager pasaron cerca de Júpiter y pudieron mirarlo de cerca, y medir con más precisión su campo magnético y sorprenderse con él. Aunque ya conocíamos la grandeza de Júpiter, y habíamos calculado su masa, su volumen y todo lo demás, la belleza estremecedora que se nos reveló al verlo de cerca todavía me pone los pelos de punta; ¡qué pena no haber nacido cuando llegaron las Pioneer, y tener sólo cinco años cuando lo hicieron las Voyager!

Pero de las Pioneer, las Voyager y algunos de los secretos de la atmósfera joviana hablaremos dentro de dos semanas, cuando continuemos con la segunda entrega dedicada a Marduk, a Thor, a Brihaspati… cuando nos acerquemos a él para mirarlo a la cara y nos veamos de frente con la escala descomunal del monstruo; cuando sigamos conociendo mejor a nuestra estrella fallida.

______ Pedro Gómez-Esteban González. (2009). El Tamiz. Recuperado de: https://eltamiz.com/el-sistema-solar/